Biologie de

la reproduction de Epicrates maurus GRAY, 1849

Biologie de

la reproduction de Epicrates maurus GRAY, 1849

© AA32 Septembre 2001 - Gilbert Matz

Introduction

Introduction

Contrairement à celle des vertébrés inférieurs, poissons et amphibiens,

et celle des vertébrés supérieurs, oiseaux et mammifères, la biologie

de la reproduction des reptiles est encore imparfaitement connue pour

une majorité d'espèces. L'élevage de reptiles nécessite le respect absolu

des conditions naturelles, parfois saisonnières, de température, d'éclairement,

d'humidité, d'alimentation et des soins quotidiens, notamment une propreté

absolue.

Le cycle de reproduction est étroitement lié au climat et à ses saisons

qui en déterminent la période, allant des premières manifestations du

comportement sexuel, à l'accouplement, après ovogenèse et spermatogenèse,

puis à la ponte ou à la parturition et enfin à la période de repos. Dans

le présent travail, nous donnons nos observations sur la biologie de reproduction

d'une espèce de Boïnae et une discussion sur les possibilités de son induction

en intervenant sur les facteurs de l'environnement.

Matériel

et méthode

Matériel

et méthode

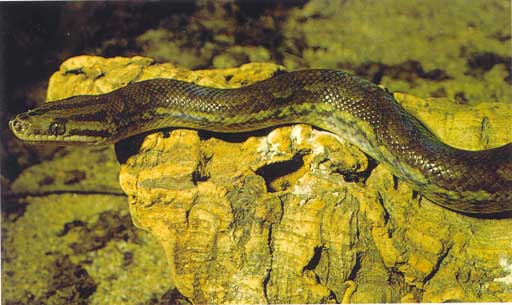

Epicrates

maurus

est originaire de l'Amérique Centrale et du nord de l'Amérique du Sud,

de la Colombie aux Guyanes. Nos premiers animaux sont nés en captivité

en 1972, de serpents dont le lieu de capture n'est pas connu avec précision

mais qui avaient été exportés par Barranquilla (Colombie) et représentent

donc la population à l'ouest des Andes. Ils présentent à la naissance

des taches brillantes mais qui disparaissent vers l'âge de 2 à 4 ans.

L'adulte est alors coloré uniformément en brun, brun foncé ou brun chocolat,

plus rarement en brun clair. La tête est petite et allongée, le corps

est plus svelte que celui d'un boa. L'adulte mesure jusqu'à 1 m 50.

| L'espèce

est principalement savanicole, terrestre et s'abrite le jour entre

les racines des arbres, dans des terriers, des trous, des anfractuosités

naturelles du sol ou simplement sous un amas de palmes ou de feuilles

tombées à terre. II chasse principalement au sol, la nuit, et se nourrit

de petits mammifères, surtout de rongeurs en captivité, d'oiseaux

et, les jeunes, parfois de lézards. Dans notre salle d'élevage, les animaux sont logés dans des terrariums de 140 x 90 x 70 ou 80 cm ou 160 x 50 x 50 cm et dont le sol est constitué de copeaux de hêtre (jadis de sable de la Loire) et les nouveau-nés dans des aquariums de 50 x 25 x 30 cm dont le fond est recouvert d'une feuille de papier filtre. |

Les

conditions d'élevage respectent celles qui règnent dans le milieu

d'origine. La température de la salle est réglée à 26-28°C le jour

et abaissée pendant 8 heures à environ 25°C la nuit, les cages placées

en hauteur et abritant les jeunes serpents bénéficiant des températures

les plus élevées. Enfin, sous tous les terrariums passe un câble chauffant

et c'est à cet emplacement qu'est disposée une bassine avec de l'eau

renouvelée tous les jours. Ce système qui permet aux animaux de se

baigner (certains restent à l'eau plusieurs jours de suite surtout

avant la mue), est préférable à un sol trop humide et favorisant un

développement bactérien. |

Reproduction

et influence des facteurs de l'environnement

Queues enlacées lors de l'accouplement. (photo gilbert Matz) |

||

| Les

centres neurosécréteurs et endocriniens, notamment par les hormones

gonadiques, sont responsables du fonctionnement cyclique des fonctions

sexuelles mais l'induction ou la coordination des cycles sexuels est

sous contrôle des facteurs saisonniers et variables de l'environnement

(photopériode, température, humidité, nourriture, animaux eux mêmes

et leur nourriture). Ces facteurs ont été analysés par CREWS et GARRICK

(1980), MATZ (1984), ROSS et MARZEC (1990), etc... et l'étude de leur

action a fait des progrès considérables dans les deux dernières décennies

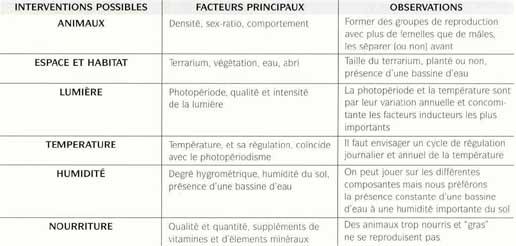

(tableau 1). En intervenant sur ces facteurs, l'éleveur peut espérer voir ses animaux se reproduire. Mais il ne suffit pas d'intervenir sur/ou de modifier un seul facteur. Les animaux d'abord doivent être bien nourris mais en aucun cas suralimentés (ROSS et MARZEC, 1990). Nos groupes de reproduction sont composés de 3 à 6 femelles avec un ou deux mâles qui ne sont pas retirés des femelles comme cela est recommandé pour d'autres espèces mais restent en permanence avec elles. Parmi les facteurs de l'environnement, on avait pensé pouvoir attribuer à la photopériode un rôle primordial dans le déclenchement des cycles reproducteurs. En effet, ses variations annuelles sont rigoureusement stables d'une année à l'autre et constituent un signal externe d'une grande fiabilité pour de nombreux phénomènes biologiques comme, par exemple, l'entrée en diapause chez les insectes. Mais il est évident que la durée longue d'ensoleillement correspond également à la saison où la température est élevée et les deux facteurs, photopériode et température, devraient agir de façon concomitante. L'éclairage de notre salle, à partir du mois de septembre, passe progressivement d'une photophase de 16 heures à une durée d'éclairement de 12 heures fin novembre, puis nous augmentons de nouveau progressivement la photophase. Durant la même période nous abaissons de 2°C, puis remontons la température, la régulation de l'ensemble étant assurée par programmation électronique.

|

Nouveau-né dans ses membranes embryonnaires.

(Photo Gilbert Matz)

| Notre

élevage a donc démarré en 1972 avec des nouveau-nés. Ils ont été élevés

ensemble dans le même terrarium, comme ce sera le cas avec les groupes

nés au fil des ans. Nous n'avons jamais pu observer de vrais longs

préludes à l'accouplement tels qu'ils sont connus chez les boïdés.

Les mâles deviennent simplement plus actifs et tournent dans le terrarium.

Cette activité sexuelle laisse des traces sous forme du rejet d'une

exuvie péniale abandonnée dans l'eau. Nous observons relativement souvent un couple, légèrement enlacé dans la partie postérieure du corps et de la queue, cloaques collés l'un contre l'autre. II reste ainsi, des heures, soit dans l'eau, soit le plus souvent à terre. Lorsque plusieurs accouplements se produisent avec un même couple, nous ne pouvons savoir lequel sera fécondant. A titre indicatif, chez un couple, observé une fois seulement en accouplement, la parturition s'est produite au bout de 165 jours. II ne faut pas oublier que la durée de gestation est aussi fonction de la température et les observations dans ce domaine ne peuvent donner qu'un ordre de grandeur chez un vivipare. Contrairement à d'autres Boïdés, les femelles d'Epicrates maurus continuent à s'alimenter pendant toute la durée de la gestation. Il faut un œil bien exercé pour reconnaître une femelle gravide à ses flancs à peine élargis mais qui s'effondrent littéralement après la parturition. La naissance des jeunes serpents a toujours lieu la nuit ou dans de rares cas très tôt le matin. Plusieurs sont expulsés en même temps, les différents groupes arrivant à plusieurs minutes d'intervalles; les œufs non fertiles suivent. Les nouveau-nés sont enveloppés dans les membranes embryonnaires dont ils dégagent de suite la tête et qu'ils quittent ensuite plus ou moins rapidement. Leur longueur varie de 25 à plus de 35 cm, leur taille étant fonction de celle de leur mère. Ils sont placés dans un aquarium sur du papier filtre. Leur seule activité innée semble être la prise de nourriture car ils se détendent dans tous les sens pour mordre. Ils perdent vite toute velléité d'attaquer et il est tout à fait exceptionnel qu'un serpent plus âgé et surtout un adulte morde son soigneur, si ce n'est, par accident, au moment de la distribution de nourriture. |

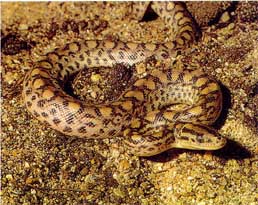

Epicrates

maurus (juvénile). (Photo Gilbert

Matz)

|

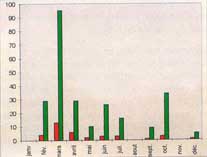

La

mortalité post-natale a été nulle chez les femelles. Sur les 37

premières parturitions observées, 23 ont eu lieu entre février et

avril et 13 pour le seul mois de mars. Nos observations sont confirmées

par BULIAN (1994). En effet, les 10 parturitions observées par cet

auteur sur plusieurs années, ont toutes eu lieu entre le 25 février

et le 21 avril. En Guyane française, STARACE (1998) observe les

naissances principalement autour du mois de février, soit avant

le début de la saison des pluies mais constate aussi la présence

de nouveau-nés d'octobre à décembre. Les 37 parturitions observées

jusqu'en 1997, ont donné un total de 253 nouveau-nés (fig.1), soit

en moyenne 7 par |

portée

avec un maximum de 14 et un minimum de 2. Parfois, un ou plusieurs

œufs non développés sont expulsés avec les jeunes. Si les 19 premières

reproductions ont donné 161 serpents, les 18 suivantes ont vu le

total ramené à 92 (fig. 2).11 ne s'agit pas d'un éventuel épuisement

ou dégénérescence de la souche. Les premières femelles à se reproduire

avaient 8 ans ou plus alors que pour la deuxième période sont venues

s'ajouter des reproductions obtenues avec des femelles âgées de

4 ans donc à maturité sexuelle plus précoce et plus petites, ce

qui peut expliquer cette apparente perte de fécondité car les femelles

plus âgées continuent à être prolifiques.

Figure 2 - Nombre moyen de nouveau-nés par parturition et par annee

|

Paquet

de nouveau-nés après parturition. (Photo Gilbert Matz)

Tableau

1 - Facteurs de l'environnement intervenant dans l'induction de la

reproduction et manipulables en captivité (les deux premières colonnes

d'après CREWS et GARRICK)

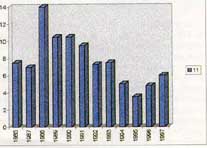

La première partie

de notre compte rendu s'arrête en 1997. Notre élevage a intégré ensuite

une nouvelle animalerie où tous les facteurs de l'environnement sont contrôlés

par du " tout informatique" sans qu'il nous soit possible de procéder

à la moindre régulation manuelle. Ainsi, sans pouvoir prévoir ou intervenir,

voyons nous la température, en principe contrôlée et stable à 1 ou 2 dixièmes

de degré près, présenter des écarts importants, jusqu'à 6°C sur 24 heures

et des extrêmes "accidentels" observés de 18°C et 32°C, alors que

l'hygrométrie a présenté un minimum de 20% et un maximum de 80% ! Le photopériodisme

quant à lui, est resté identique à celui indiqué plus haut puisqu'il est

resté sous notre contrôle.

La conséquence a été un dérèglement de la période de reproduction que

nous avions pu observer et contrôler pourtant sur plus de 20 ans et 4

générations. Aucune naissance n'avait été observée précédemment au mois

d'août alors que l'an 2000 par exemple, sur 12 paturitions, 8 ont eu lieu

en août et nous ont donné 66 des 87 nouveau-nés de l'année. Cette perturbation

est venue confirmer que les facteurs de l'environnement induisent le cycle

reproducteur !

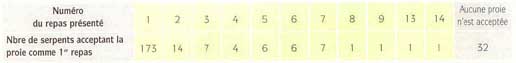

Elevage

des nouveau-nés : Alimentation

| La première proie est offerte un à trois jours après la première mue qui intervient environ 12 jours après la naissance. Chaque serpent est isolé dans une petite boîte en plastique, percée de trous d'aération, avec une souris âgée de 2 à 5 jours. S'il accepte cette proie, il sera nourri de nouveau 3 à 5 jours plus tard, en même temps que les animaux qui avaient refusé le premier repas, et ainsi de suite. Si 173 serpents ont accepté le premier repas offert, 32 ont refusé toutes les proies successivement offertes (tableau 2) ; nous avons renoncé au gavage qui n'est pas une méthode naturelle de prise de nourriture! A partir de l'âge de six mois, les repas sont plus espacés: chaque serpent reçoit 2 souris, puis plus tard 3 ou 4 (ou équivalent en rats) fraîchement tuées, toutes les 2 à 4 semaines pour les adultes. Les animaux sont toujours isolés pour le repas dans une boîte adaptée à leur taille. |

Ces boîtes

ont un sol nu car des grains de sable collés sur la proie pourraient

blesser gravement le tube digestif. |

Tableau 2 -

Nombre de serpents acceptant une première proie en fonction des

repas présentés.

| Status

legal Epicrates maurus est à l'Annexe Il de la Convention de Washington et en raison de sa présence en Guyane, est soumis à l'Arrêté du 15 mai 1986 :" la naturalisation, le colportage, la mise en vente ou l'achat, le transport sont interdits en tout temps et sur tout le territoire national" sauf dérogation. |

Remerciements Mes plus vifs remerciements vont à Noël CHAPON qui, en 1972, m'a offert les nouveau-nés qui formeront notre premier groupe de reproduction et à mon épouse Jeanine MATZ qui, depuis 30 ans, apporte sa contribution méticuleuse et quotidienne à l'entretien de l'élevage de serpents et à celui de leurs proies; seules son abnégation et notre passion commune pour les reptiles ont assuré le succès de cet élevage. |

Conclusion

Depuis 30 ans, nous disposons d'un élevage d'Epicrates maurus.L'observation

à ce jour de 58 reproductions,avec un total de 383 nouveau-nés, soit 6,6

en moyenne, nous permet de donner des précisions sur la biologie de reproduction.

Les facteurs de l'environnement interviennent dans l'induction de la reproduction

et nous indiquons la marche à suivre pour créer de bonnes conditions pour

l'obtention de la reproduction. Espèce de petite taille, de coloration

brillante, non agressive, à longévité remarquable et qui ne pose aucun

problème, elle convient parfaitement pour un élevage amateur et devrait

faire son entrée dans les listes positives, si celles-ci voient le jour

!

Bibliographie

BULIAN

J. 1994. Uber die Haltung und Zucht der Regenbogenboa Epicrates

cenchria maurus. Herpetofauna,16 (92) 31-34.

CREWS o. & GARRICK LO. 1980. Methods of inducing reproduction in

captive Reptiles. S.S.A.R. Contrib. Herpetol. (1) 49-70.

MATZ G., MATZ J. & VANDERHAEGE M. 1982. Les Boïdés ou Serpents constricteurs.

8. Reproduction deux Boïnés : Epicrates c. maurus GRAY et Acrantophis

dumerili Jan.Aquarama, 16 (63) 49-51 et 66-67.

MATZ G. 1984. La reproduction des reptiles et les facteurs de son induction.

Acta Zool. Pathol.Antverp. (78) 33-68.

ROSS R.A. & MARZEC G. 1990. The Reproductive Husbandry of Pythons and

Boas. Institut for Herpetologicai Research, Stanford. 27Op.

STARACE F. 1998. Guide des Serpets et Amphisbènes de Guyane. Ibis Rouge

Edit., Guadeloupe - Guyane. 449p.