Le système

de verrouillage des balistes

Le système

de verrouillage des balistes

par Frank Schneidewind & Ingo Schindler - Datz 5/2000

Leur nom vernaculaire dérive d'une construction particulière

de la nageoire dorsale. Elle est inhabituelle, si bien que nous allons

la détailler ici.

La famille des Balistidae fait partie de l'ordre des Tetraodontiformes

et comprend douze genres avec 40 espèces, qui en fonction de l'opinion

actuelle forme une famille propre proche parente de celle des Monacanthidae.

Du point de vue taxonomique les balistes sont connus depuis longtemps

et correctement étudiée. Avec leurs proches parents les

poissons coffres ils font partie d'un groupe des plus spécialisés

des poissons osseux (Tyler 1980).

Ces poissons sont étonnants du point de vue de la construction

corporelle, de la forme, de la taille et du mode de vie. Les caractères

de reconnaissance des Tétraodontiformes sont une petite bouche

non protractile avec soit peu de dents souvent agrandies (Balistoidei)

soit avec des plaques dentaires massives et en forme de bec (Tetraodontoidei).

En outre, ils ne possèdent que de petites ouvertures branchiales

en forme de trous et un nombre restreint de vertèbres. Le corps

est protégé par des écailles agrandies en forme de

carapace. Le volume crânien est relativement important comparé

à celui de la masse corporelle.

Des chercheurs en comportement attribuent aux balistes des capacités

extraordinaires d'intelligence basées sur leur mode de vie en rapport

avec leur acquisition de nourriture dans le récif corallien tridimensionnel

et dans l'espace fortement structuré ainsi qu'à l'aide de

leur orientation binoculaire.

La plupart

des Balistidae sont des poissons coralliens typiques qui sont présents

dans le monde entier aussi bien dans les régions tropicales que

subtropicales. Ils sont représentés par une espèce

en Méditerranée (Balistes cardinensis).

La plupart

des Balistidae sont des poissons coralliens typiques qui sont présents

dans le monde entier aussi bien dans les régions tropicales que

subtropicales. Ils sont représentés par une espèce

en Méditerranée (Balistes cardinensis).

Les balistes se font remarquer par leur patron corporel "abstrait"

(comme Rhinecanthus aculeatus) et en forme de plaques (comme Balistoides

conspicillum). Chez de nombreuses espèces il se produit au

cours de l'ontogénèse (développement individuel)

un net changement de coloration (comme chez Pseudobalistes fuscus).

Impressionnante est la taille finale du baliste géant (Balistoides

viridescens), qui peut atteindre une longueur d'environ 75 centimètres.

Grâce à l'ondulation (mouvements ondulatoires) de certaines

nageoires il est possible aux Balistidés de nager en avant ou en

arrière par des mouvements précis dans le récif corallien

ramifié.

Les balistes se nourrissent à l'aide de leur mâchoire puissante

le plus souvent d'invertébrés à carapace dure. Ils

vivent soit en solitaire, en petits harems ou en bancs dotés d'une

organisation sociale. Certaines espèces sont très agressives

entre elles et territoriales. De nombreux balistidés pratiquent

les soins parentaux. La ponte est surveillée dans un nid préparé

à l'avance. Les minuscules larves éclosent en très

peu de temps (une à deux journées) et passent immédiatement

au mode de vie pélagique.

Les balistes sont connus des amateurs comme des poissons d'aquarium robustes

et agressifs mais avant tout intéressants qui avec de bons soins

peuvent devenir très âgés et confiants. Etant donné

que presque tous les balistes ne peuvent être associés avec

les organismes maintenus en aquarium récifal, ils sont devenus

plus rares dans l'aquariophilie marine. En sont exclus les espèces

planctonophages des genres Melichthys, Odonus et Xanthichthys,

qui n'importunent pas les animaux coralliens.

Le nom vernaculaire correspondant de "Drückerfisch" = poisson

gâchette ou arbalétrier, est en rapport avec une particularité

anatomique remarquable: toutes les espèces de cette famille possèdent

deux nageoires dorsales. La deuxième ressemble beaucoup à

la nageoire anale ; la première dorsale se compose toutefois que

de trois rayons osseux reliés entre eux par une peau. Le premier

rayon dur peut être dressé et fixé. Le "loquet"

qui déclenche le verrou, est constitué par le troisième

rayon dur. Ce mécanisme, qui va être décrit en détail

par la suite., rappelle la gâchette d'un fusil.

Cette ingénieuse particularité permet à ces animaux,

en liaison avec le rudiment de nageoire ventrale qu'il peut écarter,

de se caler dans des fentes rocheuses, de façon à ce qu'il

ne soit plus possible de les en retirer. Ainsi ces poissons d'activité

diurne sont-ils protégés la nuit ou en cas de danger face

à des prédateurs et ils bravent aussi de puissants courants.

Historique

Otto Thilo de Riga (Lettonie) a été l'un des premiers à

avoir essayé de comprendre en détail le système de

blocage des balistes. Entre 1889 et 1910 il a publié divers travaux,

qui ont été consacrés aux mécanismes de divers

systèmes de blocage du monde animal. Hélas, nombre de ses

conclusions et descriptions, malgré de nombreuses préparations,

se sont révélées fausses (Mohr, 1928).

Parmi les systèmes de blocage qu'il a représenté

se trouve aussi celui du premier rayon de la nageoire dorsale des balistes.

Thilo (1899) croyait avoir reconnu la droite d'une développante

( = courbe, qui est décrite à partir d'un point d'une droite,

qui se déroule sur un cercle), qui est poussé vers le haut

par rotation d'un os ayant la forme d'un demi-cercle. Cet os semi-circulaire

n'existe pas. C'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle le "loquet"

pouvait se fixer selon n'importe quel angle n'était pas soutenable.

Thilo (1899) a reconnu que chez certains modèles, qu'il a confectionnés

pour l'observation du mécanisme, il n'y avait pas besoin d'un profil

de développante afin d'obtenir l'effet désiré. L'amplitude

de l'erreur de Thilo a été mise en évidence par Mohr

(1928) par une excellente description de la mécanique du premier

rayon de la nageoire dorsale de Balistapus undulatus.

Avec l'exemple de Balistes vetula non seulement le mécanisme

représentatif des autres balistes a été mieux expliqué

mais aussi les os y participant ont été mieux décrits

(selon Matsuura 1979).

L'exemple Balistes vetufa

|

Balistes vetula Linné, 1758 constitue l'espèce type du genre, qui comporte quatre espèces. Le nom Balistes provient de balanoo (verrouiller) et histos (mât) et se rapporte au premier rayon de la nageoire dorsale qui peut être dressé et verrouillé. B. vetula est connu sous le nom populaire de "Baliste reine". Cette espèce est largement répandue dans l'Atlantique des Caraïbes au Brésil et à l'Afrique du Sud. Les récifs coralliens, les zostères et les zones sablonneuses lui servent de biotope par une profondeur comprise entre 2 et 50 mètres. Cette espèce atteint une longueur de pouvant atteindre 60 cm et possède un patron attrayant. La couleur du corps est jaune brun. Deux lignes parallèles d'un bleu lumineux passant au-dessus de la bouche sont caractéristiques. La nageoire caudale est très allongée. Balistes vetula consomme des oursins avec prédilection.

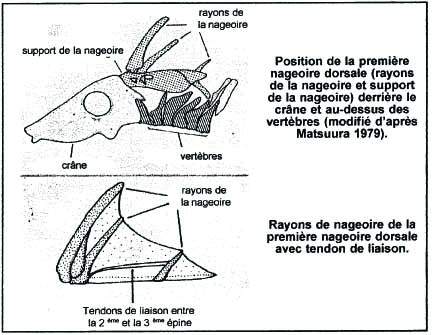

Le mécanisme

La première nageoire dorsale se situe directement derrière

le crâne et se compose de trois éléments différents

: les trois rayons, deux porteurs des rayons de nageoires basales et d'une

apophyse supraneurale, qui n'a toutefois rien à voir avec le mécanisme

de verrouillage.

Le premier rayon de la nageoire dorsale est particulièrement long

et robuste. Il se situe dans une position en forme d'anneau dans la partie

antérieure du premier support de nageoire. Le côté

interne du rayon est presque emprisonné sur toute sa longueur.

Ce sillon se rétrécit seulement à la partie basale

du rayon par une surface osseuse rugueuse.

|

Le deuxième rayon est légèrement plus petit (chez

B . vetula environ 70% de la première) et se situe sur une

arête médiale impaire du support de nageoire. Le côté

interne est seulement légèrement sillonné ; la partie

extérieure comporte à la base du rayon un grossissement

spectaculaire, convexe et en forme de coin. La partie basale de ce rayon

comporte deux pointes, si bien qu'il reçoit un soutien latéral

sur l'arête qui possède une cambrure dorsale et peut glisser

d'avant en arrière et vice versa.

Si donc le premier rayon est dressé, le deuxième l'est de

manière simultanée, glisse par-dessus la cambrure de l'arête

porteuse de la nageoire et se trouve fixé dans une cavité.

Le bombement du deuxième rayon s'adapte exactement à l'encoche

du premier, si bien qu'ils peuvent se coincer réciproquement. Etant

donné que le deuxième rayon ne peut pas sortir de la fixation

du premier à cause de la pression, il n'est pas possible contrairement

à d'autres avis (Matsuura 1979) de libérer le verrouillage

des deux rayons par abaissement du deuxième, mais par soulèvement

simultané par-dessus la cambrure de l'arête mediumnique porteuse

de la nageoire. Ceci est possible par une liaison tendineuse entre le

deuxième et le troisième rayon dorsal.

Ce troisième rayon est beaucoup plus petit (environ 40% de la longueur

du plus grand rayon), librement mobile et se situe à distance plus

importante sur le deuxième support de nageoire. Le tendon jointif

se situe au bord intérieur du deuxième rayon directement

au-dessus de son point de rotation et mène environ au milieu du

troisième. Si le troisième rayon est mis de côté,

la peau de la nageoire située à l'extrémité

et le tendon du verrouillage du deuxième rayon se rétractent

(Mohr 1928) et libère le premier de son ancrage.

|

| Première nageoire dorsale (support de nageoire et rayon) de Balistes vetula |

La transformation structurelle du rayon porteur de nageoire est particulièrement

remarquable, scientifiquement appelée pterygiophores. En comparaison

avec la plupart des autres poissons osseux les éléments

servant au maintien et à la stabilisation des nageoires ont subi

une modification impressionnante. En général ils ressemblent

à des rayons de nageoires prolongés dans le corps, sont

toutefois le plus souvent légèrement courbés, peu

élargis ou ronds et en forme d'aiguilles. Chez les balistes par

contre, les deux premiers supports de nageoires sont soudés (chez

B. vetula aussi longs que le premier rayon) et forment par leur forme

spécifique non seulement le support pour le mécanisme décrit

avant mais surtout un profond sillon dans lequel se trouvent les rayons.

Les balistes font partie des familles de poissons les plus développées,

dont l'observation soit dans la mer soit dans l'aquarium procure beaucoup

de joie.

Littérature

Matsuura, K. (1979) : Phylogeny of the superfamily Balistoidea (Pisces:

Tetraodontiformes). Mem. Fac. Fish. Hokkaido Univ 26 (1/2): 49-169.

Mohr, E. (1928): Zur Mechanik der vorderen Rückenstacheln bei Balistes

und Zeus. Zoologischer Anzeiger 75 (3-4): 49-53.

Schneidewind, F. (1994): Fische mit Personlichkeit: Drückerfische.

D.Aqua. u. Terr. Z. (DATZ) 47 (4) : 20-232.

- (in Vorbereitung) : Die Drückerfische. Balistidae. Dissendorf-Wulfen.

Tyler, J.C. (1980): Osteology, phylogeny and higher classification of

the fishes of the order Plectognathi (Tetraodontiformes). NOAA Technical

Report NMES Circular 434: 1-122.

© Extrait de la Gazette Marine N° 77 - octobre 2003

Publication réservée aux membres des Amis de l'Aquarium

1932