Phosphate

- une substance nutritive et sa limitation

Phosphate

- une substance nutritive et sa limitation

par Hans-Werner Balling (Datz 5/2002)

Le phosphate constitue en tant qu'élément constitutif du

patrimoine et de la "valeur énergétique" ATP une

substance nutritive indispensable pour tous les êtres vivants. Il

doit être disponible dans une certaine quantité minimale,

s'il ne doit pas devenir le facteur de croissance limitant.

Dans le récif de corail il règne une carence en phosphates,

qui limite la croissance des coraux et des algues. Par la symbiose entre

zooxanthelles et coraux durs cette substance nutritive est toutefois concentrée

dans le récif corallien.

Les algues, dont la croissance est limitée par une substance nutritive,

ne sont pas en mesure d'utiliser les combinaisons carbonées organiques

créées avec l'aide de l'énergie solaire. Si les phosphates

font défaut pour une croissance optimale, les hydrates de carbone

(= glucides), graisses et acides aminés élaborés

au moyen de la photosynthèse sont de nouveau éliminés

(Kohl & Nicklisch 1988). Un arrêt de la photosynthèse

n'est pas possible, puisque l'énergie solaire absorbée doit

être dérivée dans l'élaboration de combinaisons

riches en énergie, car sinon elle détruirait à coup

sûr l'appareil de photosynthèse.

Ainsi ces porteurs d'énergie passent de la zooxanthelle au corail.

Mais le scléractiniaire ne peut également utiliser cette

substance qu'en quantité mesurée pour la croissance, car

lui aussi souffre de la carence en phosphates. II n'a d'autre solution

que de sécréter ces substances organiques vraiment précieuses

avec le mucus.

Des êtres vivants entrent en jeu à ce moment, qui peuvent

valoriser ces sécrétions. De minuscules bactéries

ont la possibilité par leur superficie relativement grande et leur

système récepteur très efficace de concentrer les

phosphates dans leurs cellules, lorsque les systèmes récepteurs

des algues défaillent (Sorokin 1995 ; Sommer 1994). Ils ont ainsi

la capacité de transformer en croissance les porteurs d'énergie

organique, que les algues et les coraux ne peuvent plus utiliser. De cette

population croissante de bactéries une partie atterrit dans leurs

estomacs en compagnie du mucus, que les coraux transportent sur leur surface.

Les unicellulaires également, copépodes et autres filtreurs

utilisent la population de bactéries pour leur alimentation.

A diverses étapes les coraux écument les êtres vivants

concentrés en phosphates: avec leurs tentacules ils capturent les

crustacés, les vers ou des alevins et utilisent aussi leurs sécrétions,

réparties dans l'eau, contenant des phosphates. Ainsi les coraux

retrouvent une partie de l'énergie émise avant, maintenant

concentrée avec la substance nutritive la plus importante, les

phosphates. Les zooxanthelles profitent finalement aussi de la concentration

en phosphates par l' endosymbiose.

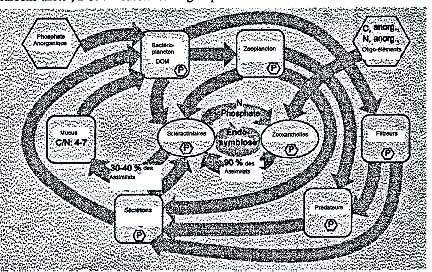

Le graphique montre la circulation des phosphates (symbole hexagonal "P") dans le récif corallien ; autres abréviations: C = carbone ; N = azote ; C/N = proportion carbone-azote ; DOM = substances organiques dissoutes

|

Contribution à la croissance du Quelette des scléractiniaires

Jusqu'à présent la calcification des coraux a été

expliquée avant toute chose par l'absorption de gaz carbonique

par les zooxanthelles durant la photosynthèse. Les scléractiniaires

symbiotiques croissent toutefois aussi durant la nuit - pendant que les

algues symbiotiques restituent du gaz carbonique - plus vite que les coraux

asymbiotiques (Simkiss 1964). La croissance nocturne peut s'expliquer

par le besoin permanent en phosphates des zooxanthelles. Surtout les polyphosphates

à chaîne longue empêchent déjà en très

faibles quantités la précipitation du calcaire d'une solution

en sursaturation. Les zooxanthelles divisent les polyphosphates enzymatique

ment et absorbent les phosphates, pour les utiliser pour leur croissance.

Ainsi ils contribuent nettement à la croissance du squelette. Selon

les connaissances les plus récentes la croissance nocturne doit

même prédominer.

Si cependant la présence de phosphates est à profusion dans

l'eau de l'aquarium, les zooxanthelles n'ont plus de grande faim pour

les phosphates et dans les zones de formation du squelette des scléractiniaires

restent des phosphates, qui se déposent comme cristaux calcaires

empêchant leur croissance. Ainsi en présence d'un excédent

de phosphates on arrive à la régression de la croissance

des scléractiniaires si souvent observée. Cette situation

doit naturellement être évitée dans l'aquarium.

Stratégies d'élimination des phosphates

Pour ce faire, il est possible d'utiliser plusieurs moyens et stratégies.

On peut soit éviter, soit éliminer les phosphates. Afin

d'éviter une concentration de substances nutritives anorganiques

dans l'aquarium récifal, on maintient le plus souvent relativement

peu de poissons de petite taille. On privilégie les espèces

qui couvrent une partie de leurs besoins alimentaires à partir

du bac, surtout sous la forme d'algues. Espérons ne plus rencontrer

la pratique qui consiste à laisser jeûner les poissons qui

ne peuvent pas se nourrir exclusivement à partir du bac.

Une autre possibilité de minimiser les excrétions du métabolisme

consiste à distribuer une nourriture particulièrement efficace.

En particulier la nourriture sèche présente parfois de très

faibles quantités de graisses, de cinq à dix pour cent seulement.

Par enrichissement de la nourriture avec de l'huile de poissons (qui contient

beaucoup d'énergie utilisable, mais peu de phosphates) jusqu'à

une quantité de lipides d'environ 25 % l'excrétion de phosphates

peut être nettement diminuée. Suite à l'importante

quantité d'énergie d'une telle nourriture enrichie la quantité

de nourriture nécessaire pour couvrir les besoins des poissons

est moins importante. Même avec la quantité de nourriture

identique l'excrétion de phosphates par les poissons est plus faible,

car la mise à profit du contenu alimentaire surtout des protéines

est améliorée.

L'enrichissement en lipides de la nourriture n'est toutefois avantageux

pour les poissons que si elle est correcte et équilibrée,

les poissons avec des dépôts graisseux supportent mieux les

situations de stress, tandis que les animaux dont les réserves

touchent à leur fin au moment d'un besoin en énergie plus

important, tombent plus facilement malades et meurent. Toutefois les précieux

acides gras polyinsaturés, dont les poissons ont besoin, sont très

sensibles à la lumière, à l'humidité et à

l'oxygène atmosphérique et se corrompent en cas de stockage

incorrect de la nourriture.

Quelques examens, qui confirment la corrélation citée entre

qualité de la nourriture et augmentation des phosphates, ont été

menés dans un aquarium d'eau douce. Bien que l'augmentation des

phosphates se passe de manière plus abrupte dans les aquariums

d'eau douce en raison d'une décoration (fixatrice de phosphates)

plus faible, le cycle des phosphates est fondamentalement le même

dans les aquariums d'eau de mer.

L'excrétion de substances nutritives moins importantes par les

animaux d'aquarium a une influence apparemment plus faible sur la proportion

azote-phosphore dans l'eau de l'aquarium. En outre, il existe le danger

dans des bacs récifaux que les phosphates se concentrent unilatéralement,

car dans presque chaque bac plus âgé des quantités

non négligeables de nitrates sont éliminés en permanence

par la dénitrification. En présence d'un réacteur

à calcaire basé sur du sable de corail, le déséquilibre

azote-phosphore peut encore s'aggraver. Une offre en azote suffisante

constitue cependant la condition pour l'appétit en phosphates des

zooxanthelles.

Ici s'applique l'équilibrage des substances nutritives par l'apport

d'azote. L'ajout d'azote sous la forme de nitrates est largement répandu

de nos jours dans l'aquariophilie récif ale. J'ai moi-même

toujours préféré les combinaisons azotées

organiques, parce que la dénitrification ne peut se produire qu'après

la division et la nitrification de l'ammonium et certaines de ces combinaisons

peuvent être mieux utilisées que les nitrates. Une bonne

offre en azote augmente la consommation en phosphates des zooxanthelles

et la croissance des coraux. Ainsi on a pu diminuer les phosphates jusqu'au

point où les cyanobactéries ne pouvaient plus croitre. Hélas,

la croissance des algues calcaires rouges et des scléractiniaires

à gros polypes ont également souffert du manque de phosphates.

En présence de ces conditions, la croissance des scléractiniaires

à petits polypes se trouve diminuée, mais elle est très

trapue et régulière.

Une autre possibilité de déplacer l'équilibre en

faveur de l'azote, est l'élimination des phosphates de l'eau par

précipitation ou adsorption. La méthode la plus ancienne

de précipitation des phosphates est représentée par

la méthode du Kalkwasser de Peter Wilkens. L'augmentation de pH

qui se produit précipite une partie des phosphates dissous. Hélas,

ils se déposent sur le décor et le substrat et forment ainsi

des dépôts de phosphates permanents, qui peuvent être

consommés par les algues benthiques et les cyanobactéries.

Apparemment les cyanobactéries sont capables de dissoudre et d'absor-

ber les phosphates par l'excrétion de substances organiques. Avant

toute chose ces dépôts peuvent créer un problème

lorsqu'on passe à une autre méthode d'addition de calcium.

Les phosphates passent alors de nouveau partiellement en solution.

Au cours des dernières années d'autres moyens de précipitation

ont été mis en oeuvre avec plus ou moins de succès

comme les sels à base de fer. En principe ils ont le même

inconvénient que l'hydroxyde de calcium. On aspire au moins régulièrement

tous les dépôts non fixés dans le sol, pour de cette

manière au moins éliminer de l'aquarium une partie des phosphates

précipités.

Nettement plus pratique est l'élimination des phosphates au moyen

de granulats adsorbants. Tous les adsorbeurs que j'ai pu tester possédaient

des effets secondaires, qui sont souhaitables ou indésirables.

Ainsi les substances jaunes sont rapidement retirées de l'eau,

ce qui conduit à une modification rapide des conditions lumineuses.

Si cela se produit de manière trop abrupte dans des bacs fortement

chargés en substances jaunes, ceci peut avoir des conséquences

néfastes pour les coraux: étant donné qu'un rayonnement

lumineux plus important et une diminution des phosphates vont de pair,

ils mènent à une double charge des coraux. Dans ce cas aussi

ce sont les coraux à gros polypes qui sont les plus sensibles.

L 'hydroxyde de fer au moins, l'un des adsorbeurs de phosphates préférés,

est en mesure de fixer des quantité importantes de métaux

lourds (par exemple le cuivre et le manganèse) et conduit ainsi

à un déficit en oligo-éléments. Il convient

donc de prêter une attention particulière à l'addition

d'oligo-éléments (Une utilisation couronnée de succès

d'hydroxyde de fer pour éliminer une charge en cuivre de l'eau

de l'aquarium, par exemple suite à des résidus médicamenteux

ou de pompes défectueuses, n'a pas été essayée

à ma connaissance).

Toutes ces mesures peuvent conduire à terme à un sous approvisionnement

en phosphates. Dès 1995 j'ai constaté que malgré

une addition correcte d'oligo-éléments les scléractiniaires

d'un bac dépourvu de poissons présentaient des troubles

carentiels : les animaux étaient nettement plus clairs, croissaient

à peine et s'ouvraient très peu. Je l'ai attribué

à une carence en macro substances nutritives et me suis décidé

à ajouter une combinaison azotée et polyphosphatée.

J'ai respecté une proportion azote-phosphore entre 20 :1 et 25

:1.

Ceci en fonction du souhait d'une proportion dérivée d'après

une croissance limitée par les phosphates (en suivant l'exemple

de la proportion dite de Redfield de 16 : 1) s'est révélé

comme très propice. Les troubles carentiels ont été

supprimés en quelques jours après l'addition de substances

nutritives. Par la suite, il s'est révélé que la

croissance des cyanobactéries était la plus faible avec

ce ratio et que par contre elle augmentait avec une proportion azote-phosphore

de 30 : 1. Comme cause, je présume que les cyanobactéries

ont la capacité de s'approprier les phosphates de manière

particulière.

La croissance de tous les coraux y compris Acropora spp., était

à ce moment là particulièrement luxuriante et saine

et les espèces à gros polypes (Trachyphyllia, Catalaphyllia

et autres) s'épanouissaient et offraient un spectacle magnifique.

La coloration des coraux (espèces sauvages) était pour la

plupart excellente et presque toujours meilleure qu'au moment de l'acquisition.

Il n'y eut pas de perte et même les coraux qui semblaient être

des candidats à la mort chez les commerçants ont pu être

parfaitement acclimatés. Des boutures de quelques centimètres

de longueur mises en place par la suite ont poussé sans cesse.

Toutefois la croissance des espèces du groupe Acropora humilis

trapues, que j'apprécie particulièrement, s'est poursuivie

de manière irrégulière et lâche. Particulièrement

la forme de l'espèce Acropora gemmifera est devenue assez

peu naturelle et d'aspect peu esthétique. La conservation de filtreurs

de plancton comme une huître "crête de coq" Lopha

cristagalli et le genre Dendronephthya réussissaient

parfaitement à cette époque.

Malheureusement ces succès n'ont pas duré longtemps, lorsque

j'ai essayé d'augmenter la dureté carbonatée entre

10 et 11°KH. Ceci a conduit durant deux années à la

stagnation et à des pertes. Après avoir quitté cette

fausse piste, j'ai de nouveau "travaillé" avec une dureté

carbonatée de 8°KH. Par la suite des analyses de meilleure

qualité m'ont permis de contrôler avec plus de précisions

d'autres paramètres importants de l'eau comme la quantité

de phosphates.

J'ai alors commencé par diminuer la quantité de phosphates

par un apport mal équilibré d'azote, afin par ce moyen de

combattre les cyanobactéries qui commençaient à s'étendre

en certains endroits. Avec quelque patience et persévérance

ceci a finalement réussi. La plupart des coraux surtout le corail

corne de cerf, a pu s'adapter graduellement à la diminution des

phosphates. Leur croissance et leur coloration étaient pour la

plupart satisfaisants. Les coraux durs à gros polypes ne déploient

plus hélas leur splendeur passée et végètent

comme les algues calcaires rouges.

Par l'arrêt des conditions de croissance limitées par les

phosphates j'ai essayé de renouer avec les succès antérieurs

et de restituer les bases pour la conservation de filtreurs de plancton.

J'ai réussi la mise en place d'un vaste banc de copépodes

dans le bac de filtration d'un aquarium très pauvre en phosphates.

Cependant un genre de Dendronephthya n'a pu être conservé

sur le long terme. Des coraux récemment acquis ont également

posé problème. Pour eux une augmentation de la quantité

de phosphates de 0.01 à 0.05 milligrammes par litre aurait été

très utile.

D'autre part les coraux du groupe Acropora humilis ont développé

une croissance très régulière et proche de l'aspect

d'origine. Pour la forme de croissance extrêmement compacte que

ne présente dans la nature que les pieds situés directement

sous la surface de l' eau il manquait essentiellement le rayonnement lumineux

provenant de tous côtés.

Indicateur pour l'approvisionnement en phosphates

Les coraux ne doivent pas être brun foncé mais légèrement

éclairci sans toutefois trop blanchir. La croissance est alors

très lente, mais robuste. Des modifications très rapides

de la quantité de phosphates sont à craindre lors de la

mise en œuvre d'adsorbeurs de phosphates. Les pierres calcaires du décor

ainsi que le substrat représentent un tampon phosphate très

efficace qui, en fonction de la valeur du pH et de la quantité

de phosphates de l'eau, absorbe ou rend des phosphates. Une modification

visible des phosphates disponibles pour les coraux ne peut être

effective qu'après plusieurs semaines. Dans l'ensemble la conservation

des coraux en présence de conditions extrêmement pauvres

en phosphates correspond à une randonnée en arêtes.

Sorokin, qui a écrit un livre fascinant à propos de l'écologie

des récifs de corail, indique comme valeur inférieure environ

0.015 milligrammes par litre PO-4 (0.16 micromol) quantité avec

laquelle une absorption nette de phosphates se fait encore par les Acropora.

Des quantités de phosphates encore plus faibles dans l'eau mènent

à des pertes de phosphates chez les coraux.

Ce sont les espèces des genres Acropora et les coraux cerveaux

de la crête récifale qui s'en sortent le mieux avec de telles

conditions extrêmes. Pour l'aquariophile engagé qui voudrait

abandonner ces belles espèces à leur lente croissance sans

être dérangé, cette manière de conservation

des coraux dans un aquarium spécial me semble valoir les efforts.

Je pense que de tels aquariums spéciaux représentant un

petit extrait réaliste du biotope d'un récif corallien offrent

plus de possibilités et de connaissances qu'une collection de scléractinaires

colorés. La lecture de Veron & Norwood (1986) apporte suffisamment

d'informations et d'inspirations.

Littérature

Kohl, J.-G. & A. Nicklisch (1988): Ökophysiologie der Algen :

Wachstum und Ressourcennutzung. Stuttgart, New York.

Luther, T, & E. Pawlowsky (1997, 1998, 1999) : Stichwort "Phosphat".

Das Aquarium 31 (11): 40-46; 32 (2): 38-41; 32 (4): 38-44; 33(5): 35-40;

33 (7): 40-43.

Pawlowsky, E. (1999): Magnesium im Riffaquarium. D. Aqu. u. Terr. Z. (Datz)

53 (.12): 20-25.

Schreckenbach, K., & H. Wedekind: Umwelt und Ernährungseintfüsse

aIs Wegbereiter für Fischkrankheiten. ln: Wedekind, H. (Hg): Fischkrankheiten.

EAFP- Schrift zur Tagung der Deutschen Sektion der European Association

of Fish.

Pathologists (EAFP) am 19.-21 September 2000 in Potsdam, Brandenburg.

Simkiss, K. (1964): Phosphates as crystal poison of calcification. Biol.

Rev. 39:487-505.

Sommer, U. (1994): Planktologie. Berlin, Heidelberg.

Sorokin, Y.I. (1995): Coral Reef Ecology. Ecological Studies 102. Berlin,

Heidelberg, New York.

Steffens, W. (1985): Grundlagen der Fischernährung. Jena.

Veron, J. & E. Norwood (1986): Corals of Australia and the Indo-Pacific.

North Ride, Australien.

L'auteur

L'auteur

Hans-Werner Balling, 37 ans, assistant technique pour les musées

et instituts d'histoire naturelle. S'est occupé de 1987 à

2000 des aquariums du Jura Museum à Eichstätt. Responsable

produits depuis 2001 chez Dr. Biener GmbH (Tropic Marin)