CONSTRUCTION

D'UN BASSIN DE JARDIN DE 50 000 LITRES

CONSTRUCTION

D'UN BASSIN DE JARDIN DE 50 000 LITRES

par Jean Claude RINGWALD (1986)

Divers matériaux peuvent être envisagés pour la

construction d'un bassin de jardin. Parmi les plus courants on prendra

une option pour l'une des formules suivantes : le béton (de préférence

armé), la résine de polyester associée au mat de

verre et enfin les films d'étanchement qui peuvent éventuellement

être associés à de l'argile.

|

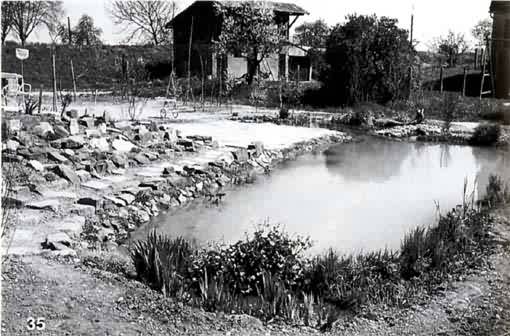

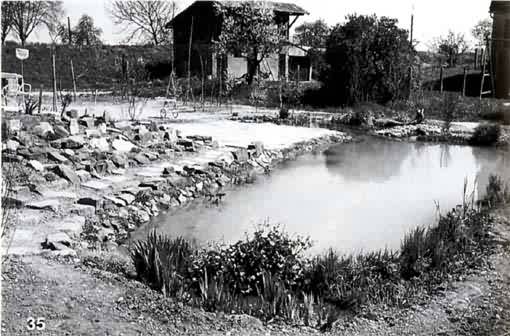

| Une

vue du bassin deux ans après sa mise en eau. Photo : J. Teton |

Passons rapidement en revue les divers matériaux cités.

1 - Le béton : il présente l'avantage, s'il est correctement

préparé (adjonction d'hydrofuges, armement, etc...) d'être

indestructible. Toutefois son coût et celui de la mise en oeuvre

(coffrage) posent des problèmes complexes à l'amateur qui

désire fabriquer son bassin par ses propres moyens. De plus la

mise en place d'un coffrage simple empêche généralement

à des bassins de ce type d'avoir des formes naturelles et il faut

l'avouer, dans ce cas, le bassin risque souvent de ressembler plus à

une piscine qu'à un point d'eau. Enfin au-delà d'un volume

de 10-20 mètres cubes, la construction d'un bassin en béton

est tout simplement ruineuse.

2 - La résine de polyester : ce matériau très en

vogue est utilisé par de nombreux fabriquants pour satisfaire les

amateurs de bassin désireux d'installer une zone aquatique avec

le moins d'efforts possibles. Pratiques, ils sont rapidement installés,

mais leur volume est généralement limité. Celui qui

désire avoir un bassin de grande taille pourra toutefois le construire

aux dimensions de son choix à l'aide de ce matériau qui

présente l'avantage par rapport au béton de pouvoir créer

des formes plus irrégulières et donc plus naturelles. Pour

des bassins de très grande taille, hélas, la solution de

la résine de polyester associée au mat de verre devient

elle aussi rapidement inabordable.

3 - Les films d'étanchement. Ces dernières années

un certain nombre de fabricants proposent des films en plastique armé

(Vitakraft, Tetra, etc...) ou en matière imputrescible (Plastoplan).

Ces films permettent une mise en place relativement peu onéreuse

de bassins de jardin de taille moyenne. L'utilisation d'un film en polyéthylène

associé à une couche d'argile (la conception a été

décrite dans Aquarama N° 46 et 47) reste toutefois le procédé

le moins cher pour les amateurs préférant avoir recours

à l'huile de coude plutôt qu'aux dernières réserves

du livret d'épargne. C'est ce procédé que j'ai retenu

pour la réalisation d'un bassin de 50 000 litres. Toutefois avec

un tel volume en perspective certaines mesures de sécurité

sont à prendre. De plus étant donné la grande surface

de terre qu'il faudra rendre étanche il est impensable de pratiquer

cette construction de la même manière car il serait trop

fastidieux de malaxer les dizaines de mètres cubes nécessaire

pour recouvrir les parois du bassin.

CONSTRUCTION DU BASSIN

I - L'EXCAVATION

Pour creuser la fosse d'un grand bassin il est préférable

de faire appel à une entreprise possédant une petite excavatrice.

Les paysagistes possèdent souvent ce type de matériel qui

ne cause pas des dégats trop importants dans des jardins déjà

aménagés. Dans le cas où la configuration du jardin

(plantation, bâtiments, etc...) ne permet pas l'usage d'un tel engin

(aussi petit qu'il soit) il ne vous reste qu'à faire appel aux

membres de votre famille ou à tous vos amis (en espérant

qu'ils soient nombreux à répondre...) Dans le cas ou vous

êtes en pleine construction profitez de la présence des bulldozers

qui font les fouilles de votre future habitation. C'est d'ailleurs le

moment le plus judicieux pour prévoir l'aménagement d'un

bassin de grande taille. Il est évident que ces engins ne vous

feront pas des pourtours sinueux, ce travail restant à votre charge

; néanmoins le déplacement de 40 à 50 mètres

cubes de terre n'étant pas une mince affaire, on saura apprécier

ultérieurement le travail ainsi évité. La fosse sera

creusée initialement à la profondeur définitive.

En ce qui concerne la longueur et la largeur de la fosse, il conviendra

d'excaver seulement entre cinquante et soixante pour cent des dimensions

définitives. Les pourtours et les étagements extérieurs

se faisant manuellement à l'aide de pioches et de pelles. Ce travail

vous semble fastidieux, mais sachez qu'il peut se faire par une seule

personne à condition d'y passer une bonne partie de ses congés

et de ses fins de semaine (et je sais de quoi je parle !). Pour un bassin

de grande taille il est inutile de prévoir le contour dans ses

détails, une forme générale avec plus ou moins d'arrondis

tel que nous le voyons sur le dessin est largement suffisante. Les fioritures

se feront au fur et à mesure des travaux, et en particulier vers

la fin, lorsque la forme du bassin prendra une certaine allure. Le présent

article étant également largement accompagné de photographies

vous n'aurez aucun mal à vous y retrouver.

Il - L'ARGILE

La propriété fondamentale de l'argile est d'être imperméable

à l'eau. Pour avoir la certitude que le matériau choisi

est bien de l'argile il convient de s'assurer que les divers paramètres

qui suivent soient tous réunis. La couleur est fort variable puisqu'elle

comporte les teintes suivantes : noire, bleue (parfois panachée

de rouge et de gris), jaune (la plus commune), verte, blanche (Kaolin)

et grise. Il s'agit d'une roche tendre qui se raye facilement lorsqu'on

la gratte avec l'ongle. Son contact rappelle celui du savon car elle est

onctueuse au toucher. En mélangeant un peu d'argile avec de l'eau,

celle ci se trouble rapidement et prend la couleur de l'argile. Une multitude

de petites particules sont en suspension dans l'eau et celles-ci ne se

sédimentent qu'au bout de plusieurs heures, voire quelques jours

ou même plusieurs semaines. Les particules d'argile contiennent

des pores microscopiques qui ont la particularité de retenir l'eau.

Ainsi lorsqu'elles se gonflent, les pores disparaissent, et la roche devient

imperméable. Lorsque l'eau s'évapore, l'argile se rétracte.

Tout le monde a pu observer durant la saison estivale des sols craquelés

qui signalent une importante présence de cette roche. Toutefois

pour assurer une étanchéité parfaite, l'argile doit

être aussi pure que possible. Pour vérifier la pureté

de la roche il suffit d'y verser de l'acide chlorhydrique ; à ce

moment il ne doit se produire aucune effervescence. L'étalement

de la couche d'argile sur les parois du bassin se fera en choisissant

l'une des deux méthodes suivantes :

- Malaxage de l'argile brute avec de l'eau tel que M. J. TETON l'a décrit

dans Aquarama N° 46. Cette méthode, facilement réalisable

pour des petits bassins (moins de 10 000 litres), devient impensable pour

des volumes plus importants étant doné le caractère

herculéen de la tâche. De plus pour d'importants volumes

d'eau, il est impératif de s'assurer d'une couche minimale d'argile

répartie de façon régulière sur les parois

du bassin (minimum 5-7 centimètres), épaisseur aléatoire

à réaliser à la main sans des sondages fréquents

qui prennent également une part importante du temps de travail.

- Création d'une couche d'étanchement à l'aide de

briques d'argile crue (et si possible encore humide) achetées chez

le briquetier local. La taille idéale des briques se situant aux

environs de 20 centimètres (une épaisseur supérieure

n'est pas préjudiciable, au contraire). Avant de commander les

briques il est toutefois préférable de respecter les critères

précédemment décrits pour s'assurer de la qualité

des briques d'argile. Il est également impératif que la

livraison des briques crues soit aussi rapide que possible afin que celles-ci

n'aient pas le temps de sècher (s'il fait trop chaud) ou de former

une masse pâteuse (si le temps est à la pluie). Il est également

recommandé de demander au fabricant de livrer les briques sur des

palettes recouvertes d'une protection en carton ou d'un film en polyéthylène,

ceci pour conserver aussi longtemps que possible la maléabilité

du matériau.

III - CHOIX DU FILM PROTECTEUR

En priorité il conviendra de choisir un film en polyéthylène

de couleur noire. En effet, par rapport au film transparent, celui-ci

est beaucoup plus résistant au rayonnement des U.V. solaires. De

plus cette couleur "passe mieux" lorsque les berges deviennent

visibles à cause d'une éventuelle baisse du niveau de l'eau

(évaporation par exemple). D'une manière générale

il conviendra également de choisir un film de la plus grande épaisseur

existante, puisqu'il en résultera une résistance plus performante

par rapport aux accidents de déchirure toujours possible. Toutefois

ce risque ne doit en aucun cas vous obnibuler, car le rôle du film

n'est pas à proprement parler de rendre le bassin étanche,

mais d'empêcher la couche d'argile de se liquéfier avec le

contact de l'eau et de s'écouler au fond du bassin. De petites

déchirures sont en principe sans conséquence pour l'étanchéité

du bassin. Le choix du polyéthylène (allié à

une couche d'argile) réside dans le fait que celui-ci ne présente

aucun caractère toxique et évite tout rinçage avant

le remplissage du bassin, ce qui n'est pas le cas du béton ou de

certaines résines. Le rinçage ne présente pas de

problèmes pour de petits bassins, mais si le volume dépasse

20 000 litres cette opération signifie une dépense appréciable.

Pour terminer on peut également apprécier la résistance

de ce matériau par rapport au gel (40° C) et aux fortes températures

(+ 50°C). L'achat du rouleau de film en polyéthylène

devra se faire avec précaution, car si l'on se rend compte lors

de sa mise en place que le film est trop court tant au niveau de la largeur

que de la longueur, on peut se préparer à faire des collages

de bandes à l'aide d'un rouleau de scotch à double face

adhésive et résistant à l'eau. Pour éviter

toute surprise il vaut donc mieux dès le départ prévoir

les dimensions nécessaires en ajoutant à la longueur et

la largeur du film la dimension équivalent à deux fois la

profondeur du bassin plus une marge de sécurité de cinquante

centimètres pour chaque côté. Ainsi si votre bassin

comprend dans ses dimensions maximales une longueur de 15 mètres,

une largeur de 8 mètres et une profondeur de 1,5 mètre,

les dimensions minimales de la feuille de polyéthylène seront

de 19 mètres de long et de 12 mètres de large. Pour votre

gouverne, les dimensions les plus courantes proposées par les fabricants

sont des rouleaux de 10, 25 ou 50 mètres de long pour 3, 4, 6,

9, 10 ou 12 mètres de large. Notez également que selon les

fabricants certaines de ces dimensions ne sont livrées que sur

commande et qu'il vaut donc mieux prévoir les délais de

livraison lors de la planification de l'ouvrage.

IV - REALISATION

Après avoir étudié le côté théorique

de la conception du bassin, vous avez maintenant en main tous les éléments

nécessaires à sa réalisation. Pour vous permettre

de concrétiser au mieux cette phase des travaux, l'article sera

illustré d'une manière aussi abondante que possible.

|

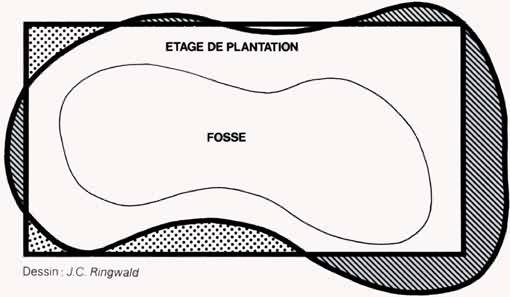

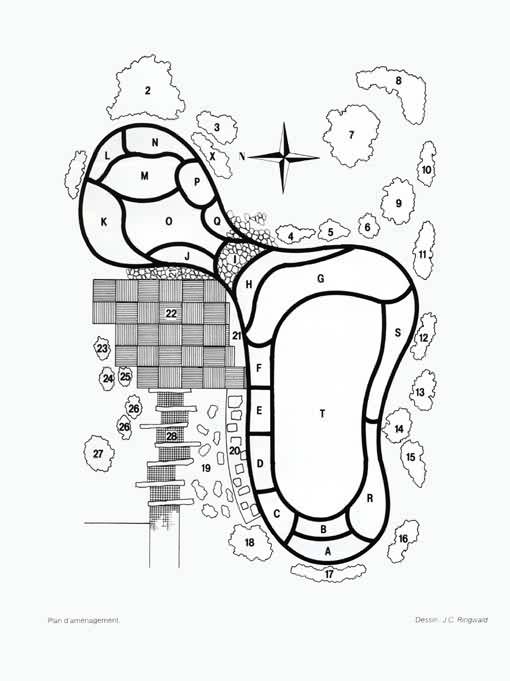

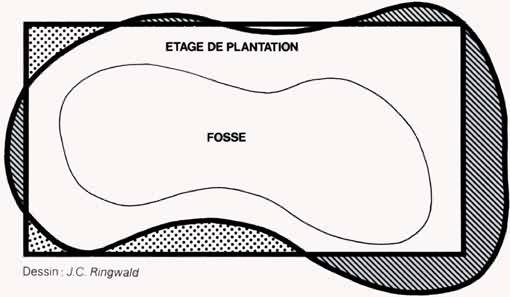

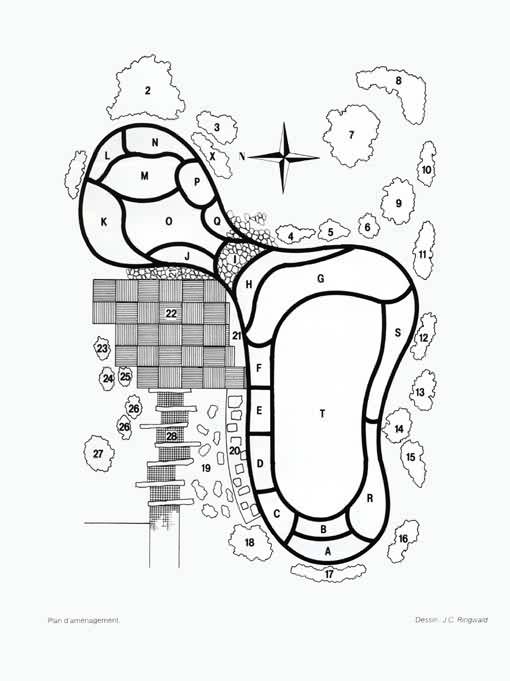

Dessin 1 : Plan de masse comportant la fosse à partir de laquelle

seront creusés sur les côtés les zones d'élargissement

(en hachuré) et les remblaiements éventuels (en pointillé).

Si l'on ne fait pas appel aux engins mécaniques on pourra faire

un plan de travail basé directement sur le dessin N° 2.

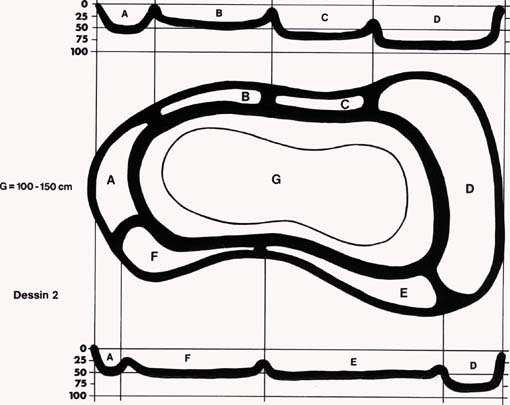

Dessin 2: II est important dès le départ de planifier

les zones d'étagement abritant la végétation. On

gèrera ainsi mieux les espaces de plantation en prévoyant

immédiatement la plus grande variété d'espèces

possible. De cette manière on évitera également des

surprises toujours désagréables (envahissement du bassin

par les espèces particulièrement prolifiques).

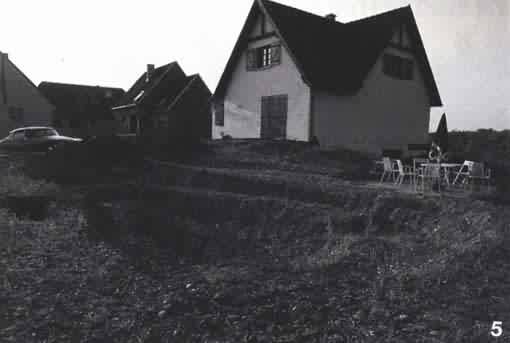

Photo 1 : En raison de la végétation installée

ultérieurement (en particulier les Nymphaea) il vaut mieux

prévoir une implantation du bassin dans une zone aussi ensoleillée

que possible. Le traçage de la fosse, profonde environ de un mètre

à un mètre cinquante, sera délimitée à

l'aide d'une ficelle enroulée autour de quatre piquets.

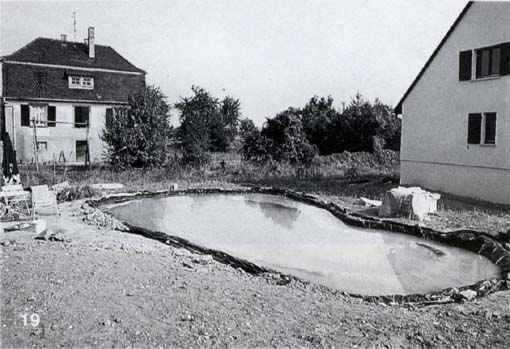

Photo 2 : Cette zone sera ensuite excavée à l'aide d'un

Bulldozer si le jardin n'est pas encore aménagé (On remarquera

à l'arrière de la fosse, les débuts des travaux d'étagements).

Photo 3 : Ce chat nous donne une petite idée des dimensions ultérieures

du bassin.

Photo 4 : La fosse initiale est creusée sur les côtés

que l'on désire élargir. La terre ainsi déblayée

sera versée dans les zones que l'on désirera rendre plus

étroites (revoyez le dessin N° 1 pour une meilleure visualisation

des informations). On remarquera les divers étages ainsi créés.

Ceux-ci seront diversifiés tant du point de vue de leur dimensions

que de leur élévation. De la réalisation de ces zones

biologiques dépendra ultérieurement le succès des

plantations.

Photo 5 : Comme je le disais, cette phase de travaux peut être

accomplie par une seule personne. Cela engendre naturellement une relative

durée dans le temps comme l'atteste la croissance de la verdure

qui devra bien entendu être éliminée ultérieurement.

Photo 6 : Les étages de faible profondeur (20 à 30 cm)

seront réservés aux plantes de berges humides telles que

les Massettes, les Phragmites (roseaux), les Scirpes, les Iris, la Renoncule

aquatique ou encore l'Arum des marais.

Photo 7 : Les étages de moyenne profondeur (30 à 60 cm)

abriteront les plantes aquatiques proprement dites : Myriophyllum,

Elodea, etc... Ce type de végétation n'est pas toujours

spectaculaire mais sa présence est impérative dans tout

bassin de moyenne ou grande taille. Elle permet en premier lieu d'épurer

l'eau ; en second, elle favorise l'oxygénation de celle-ci. Ce

facteur est surtout nécessaire durant la période estivale

lors des élévations de température. Cette profondeur

est également appréciable pour la plantation de végétaux

tropicaux tels que les Lotus qui demandent à être sortis

durant la mauvaise saison (il est plus facile de retirer des végétaux

dans 50 cm d'eau qu'à un mètre ou un mètre et demi

de profondeur)

|

Photo 8: L'aménagement d'un paludarium peut également

être envisagé. Celui-ci pourra être construit ultérieurement

comme nous le voyons sur la photographie. Cette zone pourra abriter des

plantes tels que les Hyperycum les Arums d'Ethiopie, les Pontederia cordata,

bref toutes les plantes aimant les zones marécageuses.

Photo 9 : Pour travailler la terre qui est souvent très dure

(surtout en été) il est préférable d'humidifier

le sol et de le rendre boueux.

Photo 10 : On peut ainsi rendre les parois extrêmement lisses,

ce qui facilite la pose ultérieure de la couche d'argile.

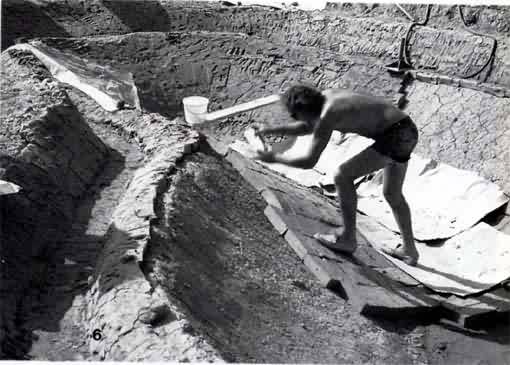

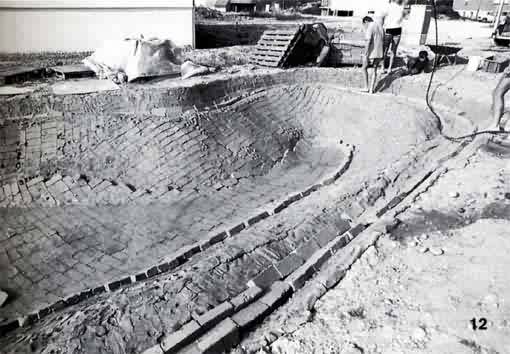

Photos 11 et 12 : Nous voyons ici la phase lissée de deux extrémités

du bassin dans leur détail. Comparez les avec les photos 6 et 7

dans leur état brut pour vous faire une idée du travail

à accomplir.

Photo 13 : Le sol dans lequel est aménagé le bassin contient

déjà une importante proportion d'argile. On retiendra sa

perméabilité et également son aspect craquelé

dans les zones qui se sont dessèchées (voir également

photo 20).

Photo 14 : Vue générale du bassin lorsque les travaux de lissage

sont terminés. Cette phase de la construction est très importante

car elle détermine l'uniformité de la couche d'argile pure.

Photos 15-16 : Arrivée du chargement. Les briques crues gorgées

d'eau sont relativement lourdes. La masse est instable à cause de

la maléabilité de l'argile. Le déchargement doit se

faire avec beaucoup de précautions.

Photo 17 : Le détail d'une palette. Il est très important

de demander au fabricant de séparer les différentes couches

de briques par des feuilles de polyéthylène ou de carton.

Si cette mesure n'est pas prise, le poids respectif des briques provoquerait

le tassement des couches inférieures et risquerait de former une

masse compacte difficile à travailler ultérieurement.

Photo 18: Pour éviter tant le dessèchement de l'argile

(lorsqu'il fait trop chaud) que la réduction des briques en une

masse informe (en cas de pluie), il vaut mieux couvrir immédiatement

les palettes de bâches ou de feuilles de polyéthylène.

Photos 19-20 : Vue de détail des briques. Lorsqu'elles sont gorgées

d'eau, les briques sont lourdes et maléables ce qui rend leur manipulation

malaisée. Les dimensions idéales pour un travail rapide

sont de 20 x 10 x 7 cm.

|

| Vue du bassin

sous un autre angle. Photo : J. Teton |

Photos : 1-2-10: J.C. Ringwald, 3 à 9 et 11 à 20: J. Teton

Cette phase des travaux ne pourra que difficilement se faire seul à

moins de disposer de beaucoup de temps libre. Moins fastidieuse que la

conception de la fosse et des parois elle demande toutefois une certaine

minutie. Pour des petits bassins on peut commencer par le bas de la fosse,

le travail se faisant assez rapidement. Toutefois pour de grands bassins

il est préférable de commencer la pose des briques d'argile

crue sur les étages supérieurs. Il est en effet préférable,

si le temps est pluvieux, d'éviter le contact direct de l'argile

avec la nappe d'eau qui se formera inévitablement au fond du bassin

créant ainsi une masse de boue lourde dans laquelle il est très

pénible de se déplacer.

REMARQUE IMPORTANTE

Dans les zones rurales récemment habitées, la faune souterraine

est particulièrement abondante. Diverses espèces de rongeurs,

les taupes, certaines espèces d'insectes (surtout les courtillières),

par leurs travaux de fouissage peuvent creuser des galeries jusqu'à

votre bassin. Capables de percer d'abord votre couche d'argile, ensuite

votre feuille de polyéthylène, ils risquent de provoquer

une fuite temporaire allant de quelques heures à plusieurs jours.

La couche d'argile ou contact de l'eau ramollira et finira par colmater

la fuite. Il faudra alors remplacer l'eau ainsi perdue. Toutefois on peut

éviter cet inconvénient en plaçant entre les parois

du bassin et le tapis de briques d'argile un fin grillage du type moustiquaire.

|

|

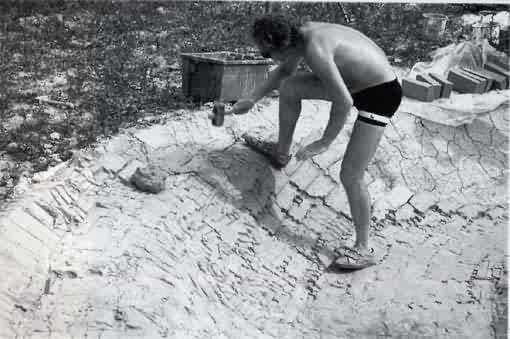

Photos 1-2 : Les briques d'argile sont placées les unes à

côté des autres comme on le ferait pour des pavés

autoblocants.

Photos 3-4 : Les briques sont comprimées à l'aide d'un

marteau afin que les joints se soudent et que les briques ne forment plus

qu'une seule masse très compacte. On peut éventuellement

utiliser une dame à moteur comme on le fait pour tasser des pavés

autoblocants. Il faudra toutefois poser des grands cartons ou des feuilles

de polyéthylène sur l'argile afin que celle-ci ne colle

pas à l'appareil. Sachez toutefois que si cette opération

est plus rapide dans son ensemble elle est néanmoins pénible

sur les pentes abruptes des parois du bassin.

Photos 5-6 : Pour éviter des déplacements fréquents

il est préférable de se faire assister par un partenaire

qui vous lance les briques. Dès qu'on a attrapé une brique

on la positionne et on attend la suivante. On prend d'ailleurs rapidement

le pli et on progresse alors d'une rapidité remarquable dans la

mise en place de la couche d'argile.

Photos 7-8 : Lorsque le fond de la fosse est boueux, il est préférable

d'étaler de grands cartons pour répartir le poids du corps.

On conservera ainsi le fond lisse ce qui est très important pour

la répartition de la couche d'argile.

Photo 9 : Vue du bassin lorsque les briques sont entièrement posées.

On remarquera que sous l'action de la chaleur les briques se sont rétractées

et laissent apparaître des interstices qui devront être impérativement

comblés.

Photo 10 : On remplira à cet effet les divers étagements

de briques qui seront entièrement recouvertes d'eau. Leur disposition

n'a guère d'importance puisque lorsqu'elles seront bien imbibées

d'eau. Ces briques seront malaxées pour être réduites

à l'état d'une pâte onctueuse.

Photo 11 : Pour cette phase des travaux, on pourra également

utiliser les chutes de briques crues.

Photos 12 à 14 : Ces diverses vues du bassin vous donnent une

idée de la quantité de briques à utiliser. En ajoutant

l'eau il est préférable d'arroser en même temps la

totalité de la couche d'argile afin que le "crépissage"

s'amalgame bien à cette dernière.

Photo 15-16: Lorsque la deuxième couche de briques sera bien

molle, il est très facile de pétrir l'ensemble en le piétinant.

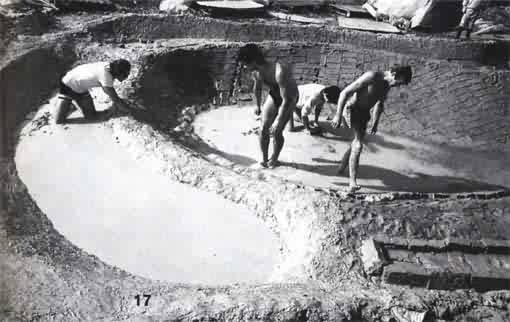

Photos 17-18 : La pâte ainsi formée sera étalée

sur toute la surface du bassin comme on le ferait pour du crépissage.

Les meilleurs outils restant encore l'usage des seaux et des mains. Les

seaux seront remplis de cette pâte qui sera versée, puis

étalée à la main sur les parois.

Photos 19-21 : Pour vous permettre d'apprécier le travail à

accomplir, vous avez ici diverses vues du bassin une fois que le crépissage

est terminé.

|

Vues : sur le

paludarium (en bas à gauche), sur la terrasse de caillebotis

(à droite), sur le gué reliant le paludarium au bassin

(au milieu à gauche) et sur le bassin (en haut).

Photo : J. Teton |

VI - POSE DE LA FEUILLE DE POLYETHYLENE

Nous entamons maintenant la dernière phase des travaux de construction.

C'est aussi la plus facile. Toutefois pour des raisons pratiques il vaut

mieux se faire aider par quelques amis, surtout lorsqu'il y a du vent.

Si celui-ci est trop violent, il vaut mieux s'abstenir de poser la feuille

de polyéthylène, celle-ci risquant d'être emportée

(voire même déchirée), surtout lorsqu'elle est d'un

grand format.

Photo 1 : On déroule la feuille le long du bassin sur une surface

aussi lisse que possible. Les obstacles tranchants (briques ou cailloux

cassés, morceaux de bois ou de ferraille), seront impérativement

éliminés car on risque d'entailler la feuille de polyéthylène

en la manipulant.

Photo 2 : Des blocs de pierre seront placés sur les bords de la

feuille durant cette opération pour éviter que celle-ci

ne s'envole si le vent venait brusquement à se lever. De plus cette

précaution permet un déroulement plus facile du rouleau.

Photo 3 : Il faudra veiller avant la pose du polyéthylène

à ce que les parois d'argile soient bien humides. La feuille

adhèrera ainsi mieux sur celles-ci. La nappe d'eau qui se sera

formée au fond ne pose aucun problème puisqu'elle sera chassée

sur les côtés lors du remplissage du bassin.

Photo 4 : La feuille une fois déroulée et coupée

avec une marge de sécurité suffisante sera posée

par-dessus l'excavation.

Photo 5 : Il vaut mieux faire ce travail soigneusement et sans se presser,

car si la feuille est posée de travers et que l'on ne s'en rend

compte que lorsque le bassin est rempli d'eau, toute l'opération

est à refaire après vidange préalable du bassin.

Photos 6-7 : Après avoir correctement positionné la feuille

de polyéthylène on pourra commencer à remplir le

bassin.

Photo 8 : Tant que le bassin n'est pas rempli, il vaut mieux fixer les

bords de la feuille avec des objets aussi lourds que possible. Ne soyez

pas trop regardant sur les matériaux : des rondins de bois, des

blocs de pierre ou des seaux remplis d'eau feront largement l'affaire.

Cette précaution est utile pour éviter que les bords de

la feuille ne se déplacent si le vent venait à se lever

intempestivement.

Photo 9-10 : Le surplus de briques d'argile crue sera posé sur

le fond du bassin. Il servira à la fois de protection supplémentaire

contre d'éventuelles fuites et de substrat pour la plantation.

Photo 11 : Durant le remplissage il faut veiller à ce que la feuille

de polyéthylène adhère bien sur les parois afin d'éviter

des tensions inutiles qui pourraient l'étirer et donc de l'amincir,

voire déchirer en certains endroits (l'eau pèse plus lourd

qu'on ne le croit).

12 : Durant le remplissage à cause du fort courant créé

par le tuyau d'arrosage, l'eau prend la teinte de l'argile qui a été

déposée sur le fond. Rassurez-vous, elle ne gardera pas

cette couleur car au bout de quelques jours les particules d'argile se

sédimenteront et l'eau redeviendra claire.

Photo 13 - 14 : Lorsque le niveau d'eau atteint les étages qui

sont réservés à la plantation il vaut mieux arrêter

le remplissage et attendre une nuit ou deux. Cette précaution permet

à la feuille de polyéthylène de bien se positionner

et évite les risques de tension sur les bords surélevés

qui séparent la fosse des étages supérieurs.

Photos 15-16: Après cette période de repos on pourra continuer

à remplir le bassin.

Photo 17 : Comme cela a été fait pour la fosse, le fond

des étages de plantation sera recouvert d'une couche d'argile.

|

|

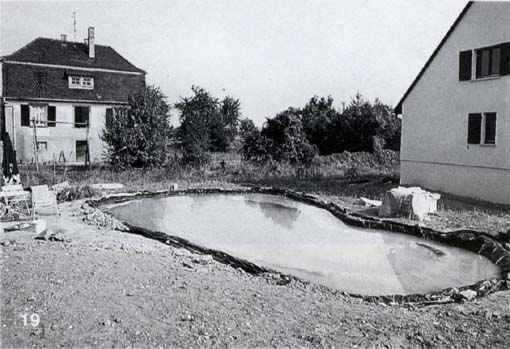

Photo 18-19 : Vue du bassin entièrement rempli. Il semble très

grand, mais en fait, une fois planté, seule la fosse centrale restera

bien visible.

VII - ADJONCTION D'UN PALUDARIUM

Sans être une obligation, la présence d'un paludarium est

néanmoins un apport utile à toute pièce d'eau, car

elle permet d'aumenter l'éventail des diverses espèces de

plantes qui agrémenteront le bassin. Seule une plantation riche

mettra votre bassin en valeur, les poissons n'étant presque que

des éléments secondaires de décoration. Le paludarium

pourra se faire immédiatement ou ultérieurement. Celui qui

sera décrit est en fait construit à partir d'un petit bassin

déjà existant. Il pourra soit être séparé

du bassin soit être rattaché à celui-ci.

REMARQUE : Le paludarium est un endroit idéal pour cultiver un

certain nombre de plantes tropicales. Si celui-ci est séparé

du bassin on pourra éventuellement durant la saison estivale y

introduire des poissons tropicaux pour les laisser se reproduire. Toutefois

comme il convient de rentrer tout cela durant la mauvaise saison, il est

préférable de renforcer le paludarium par une double couche

d'argile. La feuille de polyéthylène sera posée en

sandwich entre les deux couches de briques d'argile. Cette précaution

permet de patauger et piétiner sans vergogne dans le paludarium

pour y effectuer les divers travaux de plantation.

|

Photo 20: La première couche de briques d'argile sera posée

selon le même processus décrit dans le chapître des

travaux d'étanchement.

Photos 21-22 : Après la pose de la feuille de polyéthylène,

on remplira le fond du paludarium avec de l'eau.

Photos 23-24 : La feuille de polyéthylène sera alors entièrement

recouverte de briques d'argile.

Photo 25 : La partie encore non recouverte d'argile, située presque

à ras de la surface sera comblée ultérieurement de

terreau pour réserver un petit espace aux plantes prospérant

dans des zones semi-humides.

Photos 26 à 28 : Point de jonction entre le bassin et le paludarium.

Il sera ultérieurement recouvert de galets qui renforceront cette

zone destinée à faire un gué qui permettra le passage

sans avoir à contourner le paludarium.

Photos 29 à 31:Vue du paludarium sous différents angles.

La partie centrale pourra être réservée à de

petites espèces de Nymphaéas tropicaux. L'étage supérieur

sera réservé à des plantes tropicales ou subtropicales

telles que les Pontédériacées.

Photo 32 : Une fois le travail terminé on pourra compléter

le niveau et immerger le paludarium.

Photo 33 : Vue du gué partiellement terminé. Les berges

pourront être agrémentées de souches d'arbres pour

rendre l'ensemble plus sauvage.

|

|

|

Photos 34 à 36 :Vues d'ensemble du bassin dans son état

final. On remarquera l'ébauche d'une plantation qui sera bien entendu

complétée.

VIII - AMENAGEMENT DE LA PLANTATION

L'avantage d'un bassin de grande taille réside dans la possibilité

d'une implantation de la plus grande variété possible de

végétaux. Toutefois l'ensemble ne saurait être une

réussite pour l'oeil sans des abords aménagés avec

harmonie pour compléter le milieu aquatique. Un bassin fait partie

du jardin et ne doit en aucun cas faire penser à un milieu artificiel,

mais au contraire s'amalgamer avec ce qui l'entoure. A partir du dessin

vous pourrez élaborer cet ensemble sans bien sûr vous tenir

à la même disposition. Le présent chapître est

écrit pour vous donner une idée de disposition de plantation,

mais ne doit en aucun cas être une règle rigide. Faites également

travailler vos méninges pour apporter à votre réalisation

une touche de votre propre personnalité.

NOTA: En vous repérant sur le dessin, pour éviter toute

confusion, la liste des plantes aquatiques suit un ordre alphabétique,

la liste de l'aménagement des abords suit un ordre numérique.

PLANTATION DU BASSIN

|

Pour vous permettre de mieux prévoir l'implantation des végétaux

je vous indiquerai dans l'ordre le nom scientifique, le nom commun (entre

parenthèses), la hauteur de la plante et la profondeur de plantation

en cm, la période de floraison et d'éventuelles remarques

concernant la culture. L'annotation "Plante locale" signifie

que la plante se trouve communément dans les cours d'eau de notre

pays.

A - Iris pseudoacorus (Iris des marais) ; Hauteur 70/80 ; Profondeur

d'immersion ; 0/50 - Floraison : Printemps ; Plante locale.

B - Caltha palustris (Souci d'eau) ; Hauteur : 30/40 - Profondeur

d'immersion : 10 - Floraison : Printemps ; Plante locale.

C - Iris sibirica (Iris de Sibérie) ; Hauteur : 40/60 ;

Profondeur d'immersion : 0/50 ; Floraison : mai/juin.

D - Butomus umbellatus (Butome) ; Hauteur : 70/110 ; Profondeur

d'immersion : 10 ; Floraison : été ; Plante locale.

E - Calla palustris (Arum des marais) ; Hauteur :20 ; Profondeur

d'immersion : 10/20 ; Floraison : juin/juillet ; Plante locale ; doit

être plantée dans la vase.

F - Myriophyllum brasiliensis (Myriophylle du brésil) ;

Longueur : 50/150 ; Profondeur d'immersion : 30/60 ; Plante tropicale

qui semble résister durant les hivers peu rigoureux. Toutefois

conservez quelques souches à l'abri durant l'hiver.

G - Nous abordons la fosse secondaire dont la profondeur varie entre 50

et 75 cm. Le choix de plantation se fera entre des espèces locales

ou tropicales. Les espèces tropicales devront être retirées

à la fin de l'automne et être mises à l'abri durant

la mauvaise saison :

- Sagittaria sagittifolia (Sagittaire, flèche d'eau) ; Hauteur

: 40 ; Floraison : été ; Plante locale.

- Nuphar luteum (faux nénuphar) ; Hauteur : feuilles flottantes

; Floraison : été ; Plante locale.

- Nymphaea tropicaux ; Hauteur : feuilles flottantes ; Floraison : été.

- Nelumbo (Lotus, nénuphar d'Egypte ; Hauteur : 0/30 ; Floraison

: été.

- H. Myosotis palustris (Myosotis des marais) ; Hauteur : 25 ;

Profondeur d'immersion : Zones humides jusqu'à 10 cm de profondeur

; Floraison : fin du printemps jusqu'à la fin de l'été

; Plante locale.

- I. Gué (Zone recouverte de gros galets).

- J. Alisma Ianceolatum (plantain d'eau) ; Hauteur : 20/30 ; Profondeur

d'immersion : 0/10 ; Floraison : été ; Plante locale.

K. et L. Zones semi-humides qui sont simplement en contact avec l'eau.

On pourra y mélanger les espèces suivantes :

Pour K.

- Zantedeschia aethiopica (Arum d'Ethiopie) ; Hauteur : 70/80 ;

Floraison : de la fin du printemps au début de l'automne ; Pailler

en hiver.

- Astilbe ; Hauteur : 50/70 ; Floraison : été.

Pour L.

- Lythrum salicaria (salicaire) ; Hauteur 50/130 ; Floraison :

Fin de l'été, début de l'automne selon l'humidité

du sol ; Plante locale.

- M. Acorus calamus (Acore) ; Hauteur : 50/70 ; Profondeur d'immersion

: 15 ; Floraison : fin du printemps, début de l'été

; Plante locale.

- N. Phragmites communis (Roseau) Hauteur :100/150 : Profondeur

d'immersion : sols humides jusqu'à 50 cm ; Floraison : fin de l'été

; Plante locale.

- O. Hypericus ; Hauteur : 20/25 ; Profondeur d'immersion : 0/30

; devient rapidement envahissant.

- P. Pontederia cordata ; Hauteur : 50/75 ; Profondeur d'immersion

: 10/15 ; Floraison : dès août jusqu'à octobre si

le temps est doux ; résiste mal au gel, pailler ou mettre à

l'abri en hiver. Plante subtropicale.

- Q. Juncus effusus (jonc) ; Hauteur : 40/50 ; profondeur d'immersion

: 10/20 ; Floraison : fin du printemps à août ; Plante locale.

- R. Scirpus lacustris (scirpe) ; Hauteur 100/110 ; Profondeur

d'immersion : 10/40 ; Floraison : été ; Plante locale.

- S. Typha maxima (massette) ; Hauteur : 100/120 ; Profondeur d'immersion

: Sols humides à 20 cm ; Floraison : été ; Plante

locale.

- T. Fosse profonde : Profondeur :100/150 ;convient évidemment

aux Nymphéas qui fleurissent tout l'été. Veillez

à ce que cette partie du bassin soit toujours ensoleillée.

On peut également planter dans cette zone l'Elodea canadensis

(Peste d'eau) qui est un excellent facteur d'oxygénation de l'eau

en été. Sachez toutefois que cette plante est très

envahissante.

PLANTATION ET AMMENAGEMENT DES ABORDS DU BASSIN

- 1. Miscanthus gigantheus (Euralie) ; Hauteur :100/200 ; Floraison

: Juillet à octobre.

- 2. Choix entre Salix babylonica (Saule pleureur) ; Hauteur :

600/1000 à planter seul ou un petit groupe de Salix elaeagnos

(Saule drapé) ; Hauteur : 300/400 ; Floraison : chatons en avril ; Plante

locale.

- 3. Arundinaria sinensis (Bambou de Chine) ; Hauteur : 80/150

; Floraison : très rare.

- 4. Iris kaempferi (iris japonais) ; Hauteur : 50/100 ; Floraison

: juin/juillet ; Plante locale.

- 5. Penisetum orientalis (Herbe aux écouvillons) ; Hauteur :30/40

; Floraison :juillet à octobre.

- 6. Phragmites communis (Roseaux commun)

- 7. Gunnera brasiliensis syn. G. manicata (Rhubarbe géante)

; Hauteur :180/ 300 ; Floraison : dès avril.

- 8. Buddleia davidii (arbre à papillon) ; Hauteur : 200/

300 ; Floraison : juillet à octobre ; Plante locale ; arbuste intéressant

car il attire les papillons.

- 9. Rhus typhina (sumac, vinaigrier) : Hauteur :300/450 ; Floraison

; juin/juillet ; Plante locale.

- 10. Syringa vulgaris (lilas) ; Hauteur 200/400 ; Floraison :

mai/juin ; Plante locale.

- 11. Ribes sanguineum (groseiller à fleurs) ; Hauteur :

200/300 ; Floraison : printemps.

- 12. Forsythia intermedia (mimosa de Paris) ; Hauteur : 250/300

; Floraison : mars/avril.

- 13. Sambucus racemosa (sureau) ; Hauteur : 200/300 ; Floraison

: printemps ; Plante locale.

- 14. Helianthus decapetalus (Hélianthe à dix pétales) ; Hauteur

: 120/180 ; Floraison : (jaune) septembre.

- 15. Salix pendula (Saule marsault pleureur) ; Hauteur : 600 ;

Floraison : mars/avril.

- 16. Arundo donax (canne de Provence) ; Hauteur : 200/ 500 ; prospère

en Europe du sud, les tiges doivent être coupées en automne

et les souches doivent être recouvertes de tourbe, de feuilles mortes

ou de paille pour protéger les racines pendant l'hiver dans les

régions froides.

- 17. Canna hybrida (Canna, lucifer, balisier) ; Hauteur :120/150 ; Floraison

:fin de l'été ; en hiver la plante sera soit paillée,

soit mise à l'abri.

- 18. Philadelphus lemoinei (seringa) ; Hauteur :150/200 ; Floraison

: juin/juillet ; fleurs à parfum intense.

- 19. Rocaille.

- 20. Passage en dalles de grès prolongeant la rocaille.

- 21. Gros galets.

- 22. Terrasse en caillebotis de bois.

- 23. Cornus alba spaethii (cornouiller) ; Hauteur : 250/ 300 ;

Floraison : printemps (insignifiante) ; écorce rouge en hiver.

- 24. Weigela florida (weigéla fleuri) ; Hauteur :150/200 ; Floraison

: mai/ juin.

- 25. Spartium junceum (genet d'Espagne) ; Hauteur : 250 ; Floraison

: juin/août.

- 26. Miscanthus zebrinus (Eulalie zebrée) ; Hauteur : 90/

120 ; Floraison : automne.

- 27. Sophora japonica pendula (Arbre des Pagodes du Japon pleureur)

; Hauteur :400/500 ; Floraison : septembre.

- 28. Escalier forme de pavés rustiques retenus par des traverses

de chemin de fer.

- X. Souche d'arbre entourée de Hemerocallis (Lis d'un jour)

; Hauteur : 70/80 ; Floraison : juin/août.

J'espère que vous avez maintenant tous les éléments

en main pour faire de votre jardin un petit coin de paradis dont la pièce

maîtresse sera bien sûr le bassin. Pour finir je voudrai vous

rappeler que la faune joue également un rôle important. Les

poissons tels que les carassins ou les carpes Koï sont bien sûr

les éléments les plus connus. Toutefois le fait d'introduire

des tortues aquatiques ou des grenouilles ne nuit pas, bien au contraire.

Les grenouilles peuvent cependant par leur coassements devenir une gêne

durant la saison des amours et vous risquez éventuellement d'avoir

des problèmes avec vos voisins. Si j'ai insisté sur les

abords du bassin, c'est également parce que les arbustes apportent

un refuge aux oiseaux qui viendront égailler vos heures de loisir

et c'est un vrai plaisir que de les voir s'abreuver ou prendre un bain

dans votre bassin. Peut être même que vous aurez la chance

de voir des hirondelles venir chercher des particules de boue pour construire

leur nid et cela seulement à deux ou trois mètres de vous.

NOTE DE L'AUTEUR : Il est préférable d'éviter l'introduction

d'écrevisses dans ce type de bassin. En effet, celles-ci à

l'aide de leurs pinces peuvent déchirer la feuille de polyéthylène

et forer un abri dans la couche d'argile, entraînant consécutivement

des fuites d'eau.

CONSTRUCTION

D'UN BASSIN DE JARDIN DE 50 000 LITRES

CONSTRUCTION

D'UN BASSIN DE JARDIN DE 50 000 LITRES