LE BÉNITIER

LE BÉNITIER

par Y. DEMANUELE* (Extrait de la revue Aquarama - 1982)

Une horrible légende sur les bénitiers a longtemps circulé

: les Anciens prétendaient que de malheureux plongeurs de perles

avaient péri noyés, parce que le bénitier avait instantanément

refermé ses valves sur un bras ou une jambe. Ce redoutable danger

était purement imaginatif. En effet, les premiers plongeurs sous-marins

équipés d'un masque purent constater qu'il en était

tout autrement. C'était mal connaître le bénitier

car le coquillage mangeur d'hommes " n'existait pas.

|

| L'eau chargée de plancton est aspirée par le siphon. Seules les parties nutritives sont conservées et l'eau est ensuite rejetée. Photo : J. Teton |

Certes, la vue de l'énorme coquille du bénitier mesurant

1,20 m laisse supposer un réel danger. En fait, le risque est nul

car les valves contiennent les chairs de l'animal qui occupent la totalité

de la coquille et s'étalent méme à l'extérieur.

Elles ne s'entrouvent que d'une dizaine de centimètres et se referment

lentement. Les petits bénitiers d'une quinzaine de centimètres

se referment plus rapidement.

De plus, le prétendu " sanguinaire " n'est pas un carnivore,

mais un herbivore très astucieux.

Immobile au fond de la mer, accroché entre les coraux, le bénitier

se nourrit essentiellement en filtrant le plancton en suspension dans

la mer. Mais il possède également une autre source de nourriture,

assez originale. En effet, il se nourrit à domicile en hébergeant

en grande quantité dans ses tissus, des algues unicellulaires symbiotiques

: les Zooxanthelles. Celles-ci localisées dans le manteau du bénitier

se développent, se multiplient naturellement en association avec

leur hôte qui, pour rétablir l'équilibre entre eux,

déguste les excédents de population de ces micro-organismes

chlorophylliens. La couleur du manteau est très variable.

C'est le plus grand bivalve du monde. Le record de taille est détenu

par un spécimen découvert à Sumatra, mesurant 137

cm. Les valves vides d'un autre individu pesaient 267 kg.

Les six espèces qui existent dans le monde ne vivent que dans les

régions tropicales de la Mer Rouge et les Océans Indien et Pacifique.

Elles sont toutes hermaphrodites.

Le spécimen qui figure sur la photo ci-dessus, dont le nom scientifique

est : Tridacna maxima Rdding 1798, fait partie de l'espèce

la plus répandue en zone tropicale.

Sa coquille blanche jaunissant vers le bord ventral comprend deux équivalves

triangulaires allongées et arrondies. La face externe est sculptée

de 4 ou 5 fortes côtes radiaires sur lesquelles se sont développées

des écailles creuses, arrondies et incurvées, de taille

croissante. Les plus grandes foliations se situent près du bord

ventral.

L'emplacement du puissant byssus qui accroche le bénitier au substrat

corallien, est matérialisé par un grand orifice ovale se

terminant en pointe.

L'intérieur des valves d'un blanc pur, laisse apercevoir une empreinte

plus brillante : elle signale l'emplacement du muscle adducteur et celui

de la cavité palléale.

Il arrive parfois, mais l'événement est rare, que le bénitier

fabrique une perle. En effet, dans un spécimen vivant à

Malaita, aux Iles Salomon, il a été trouvé une perle

d'un blanc d'albâtre de la même couleur que l'intérieur

de la coquille, grosse comme une balle de golf. La plus grosse perle connue,

qui ne présente d'ailleurs aucun intérêt esthétique,

pèse 7 kg.

|

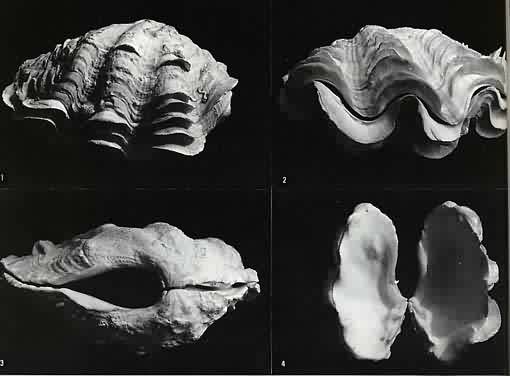

| 1

Seules les dernières foliations sont apparentes. Les plus anciennes

subissent l'assaut des algues calcaires qui les détériorent

progressivement. 2. La valve supérieure s'imbrique parfaitement dans la valve intérieure. 3. Dans le grand orifice ovale prenait place la partie charnue de l'animal qui était accrochée au substrat. 4. Dans certaines Îles du Pacifique, les valves des grands spécimens sont utilisées comme récipients. Photos : J. Teton |

L'homme utilise le bénitier de diverses manières. Les insulaires

de Polynésie mangent leur chair crue ou cuite et parfois, en Malaisie,

on trouve dans le commerce de la chair de bénitier séchée.

Pendant longtemps, les indigènes de l'Archipel des Tuamotu ont

fabriqué dans la coquille des ustensiles pour tous usages : herminettes,

récipients...

En Europe, les valves ont été utilisées comme bénitier,

d'où le nom attribué à cc coquillage, dans des églises

de la Renaissance.

On peut encore admirer dans l'Eglise St-Sulpice à Paris, les valves

d'un tridacne utilisées en bénitier, qui mesurent 917 mm.

Il a été offert à François 1er par la République

de Venise.

Enfin, le bénitier est un magnifique objet de décoration

et il est surtout très apprécié par les collectionneurs,

surtout pour ceux qui ont eu le privilège de le découvrir

dans l'eau, vivant parmi les coraux.

* Président du Club français des Collectionneurs

de Coquillages, 26, bd Poissonnière. 76005 PARIS.