LE CHARBON

ACTIF

LE CHARBON

ACTIF

par Renaud LAVIGNE. (Revue Aquarama, 1993)

Le charbon actif est un matériau de filtration inutile selon

certains, formidable selon d'autres Toujours est-il qu'il est largement

employé par les aquariophiles! Faut-il le décrier ou faut-il

le blanchir? Cet article apporte des éléments de réponse.

|

L'EAU, UNE RICHESSE EN PERIL:

Voilà quatre années déjà, j'attirais l'attention

des lecteurs d'Aquarama sur le fait que la pollution des eaux par les

nitrates semblait irréversible, car même l'arrêt immédiat

des épandages agricoles n'eût pas empêché la

contamination par les nitrates de l'eau des nappes phréatiques

de s'accroître. Ceci est dû à la faible vitesse de

migration verticale de ces ions à travers les sédiments

(on parle de "lixiviation"): les sols se comportent comme des

réserves de nitrates et leur lessivage par les eaux d'infiltration

peut requérir jusqu'à plus d'une décennie!

Ce n'était pas une prophétie, mais la simple constatation

de la réalité d'alors. Malheureusement, ces amères

assertions n'ont pas été démenties et l'on a assisté

depuis à de nombreux autres problèmes hydriques, dont certains

ont été portés à la connaissance du public

(Usine Protex sur la Loire en '88, Strasbourg et Amiens en 91, etc.) et

dont le plus célèbre, mais non le plus grave, est sans conteste

celui des phosphates (la "guerre des lessives")

En fait, tout ceci n'est là que pour nous rappeler, si besoin était,

combien l'eau est une denrée précieuse et fragile, et que

la qualité de la vie est grandement subordonnée à

la préservation des milieux naturels et des ressources en eau potable.

Celle-ci n'est envisageable qu'à la double condition d'une volonté

socio-politique (les organismes d'états, les collectivités

locales et territoriales) et d'un engagement personnel de chacun de nous.

L'Homme, pour s'être érigé en gestionnaire de notre

planète aurait fort à moins user de sa dévastatrice

puissance pour laisser parler sa raison, sinon son coeur: détruire

est le plaisir de ceux qui ne savent créer.

Quitte à faire bondir un certain nombre de mes semblables, je regrette

pour ma part que l'eau soit si bon marché car les gens n'ont pas

conscience de la richesse qu'elle constitue; ceux-là même

qui, souvent, sont prêts à payer l'eau quelque 200 fois le

prix de celle du réseau pour l'avoir embouteillée avec la

mention "minérale", mention qui n'est nullement gage

du fait que l'eau correspondante soit conforme aux critères de

potabilité! (Nombre d'eaux minérales ont des teneurs en

certains de leurs éléments constitutifs qui dépassent

les concentrations maximales admissibles (C.M.A.) pour l'eau potable.

A titre d'exemple, et sans que j'en veuille particulièrement au

groupe Perrier!, mieux vaut ne pas adorer Vichy St-Yorre car les valeurs

de plusieurs de ses composés dépassent allègrement

les C.M.A. correspondantes: sulfates, fluor (près de 6 fois!),

potassium (près de 9 fois) et sodium (plus de 11 fois!!) notamment;

usage déconseillé en aquariophilie, sauf avis vétérinaire

contraire ...)

Je me permets une rapide digression pour rappeler quelques règles

simples ayant pour but d'éviter une trop forte dégradation

de la qualité de nos eaux, et qui me semblent plus adéquates

pour protéger l'environnement que l'établissement de listes

positives! Elles devraient être suivies par tout individu et plus

rigoureusement encore par nous, aquariophiles, respectueux et amoureux

de la nature, qui devrions en faire une profession de foi, une éthique

dont la transgression ne devrait apporter qu'un sentiment de culpabilité

et de honte, tant vis-à-vis de nos concitoyens que de nos enfants

et des générations à venir. Si elles sauront nous

juger, elles ne sauront peut-être pas nous pardonner; peut-être

ne le pourront-elles pas ...

- Les prélavages de la vaisselle et du linge permettent de laver

plus facilement avec moins de détergents, ce qui est écologique

et économique (un simple jet d'eau froide suffit!).

- choisir sa lessive (et d'une façon générale, tout

ce que vous achetez!) en prenant en compte des critères environnementaux:

les lessives liquides sans phosphates sont plus polluantes parce qu'ils

y sont remplacés par des tensio-actifs, dont la teneur est alors

environ 4 fois plus élevée, ceci afin de compenser la perte

d'efficacité engendrée par l'absence de phosphates! Préférer

les lessives en poudre sans phosphates dans lesquelles ceux-ci sont remplacés

par des zéolites, inoffensives pour l'environnement.

- Respecter les conditions d'utilisation des lessives: certaines formules

sont conçues pour être efficaces à 40 °C car les

enzymes, d'origine biologique, sont le plus actives vers 37 °C. Le

linge sera donc moins bien lavé à 60 °C, et moins bien

encore à 90 °C! Inutile d'en mettre plus ou de vitupérer

le fabricant: mettez-en une autre ou modifiez votre programme de lavage!

- Surdoser les détergents et les nettoyants ménagers ne

permet pas de mieux nettoyer, pollue plus et coûte plus! Si l'eau

est douce, le linge ou la vaisselle peu sale, vous pouvez même en

mettre moins sans diminution notoire de l'efficacité .

- Pratiquement, tous les détergents sont biodégradables

à 90 % ou plus, et pour cause: la Loi l'impose! Un fabricant qui

s'en venterait ne ferait que profiter de la crédulité de

sa clientèle! Cette biodégradabilité apparemment

élevée ne doit pas pour autant nous donner bonne conscience

car les 10 % qui restent représentent une quantité phénoménale:

plus de 500 000 tonnes de lessives sont consommées chaque année

en France... Le produit biodégradable à 100 % et anodin

(rappelons qu'une hospitalisation pour intoxication sur six est imputable

à un produit domestique!) est le savon de Marseille, qui existe

sous forme de paillettes pour le linge.

- Ne pas rejeter de produits chimiques à l'égout (ou dans

l'évier, ce qui revient souvent au même!), notamment des

solvants organiques tels les détachants, les diluants ou les huiles:

les mettre en récipients clos à la poubelle ou, mieux encore,

les porter en un lieu où ils pourront être traités:

garages pour les huiles de vidange, déchetteries, etc.

- Ne pas laver son véhicule devant chez soi: les carburants, huiles

et métaux vont à l'égout ou dans les sols et se retrouveront

dans l'eau. Ces substances sont très nocives: 1 I d'essence suffit

pour polluer 1000 m3 d'eau!

Bien d'autres recommandations mériteraient d'être formulées,

y compris aux fabricants (lesquels accepteraient de concevoir plusieurs

formulations de lessive tenant compte de la qualité de l'eau?),

mais celles-ci me viennent à l'esprit et me semblent faciles à

respecter. Disposer d'une eau pure est le souhait de tous, poissons inclus!

Au fait, je ne l'ai pas mentionné et je sais pourtant que cela

arrive (eh oui!): ne pas nettoyer son aquarium, ni tout ce qui y rentre,

avec des produits ménagers!

Ce préambule n'a d'autre objet que de faire comprendre que la réalité

n'est pas la fatalité, que la protection de la nature, c'est-à-dire

de l'air, de la terre et de l'eau avant tout, est autant l'affaire de

chacun que des agriculteurs, des industriels ou des gens parfois compétents

qui nous dirigent. Nous sommes encore loin du temps où les consciences

individuelles rejoindront l'idéal collectif dans ce même

but et il nous faut faire avec ce dont nous disposons: une eau très

bon marché, aisément disponible mais de qualité quelquefois

aléatoire (je fais allusion à l'eau du réseau mais

qu'une eau soit de source ou de pluie ne présage en rien d'une

qualité supérieure!).

Les problèmes de pollution des eaux semblent se manifester de plus

en plus fréquemment et, sans sombrer dans un pessimisme exagéré,

grande est la tentation d'utiliser un matériau réputé

épurateur: le charbon actif.

FAISONS CONNAISSANCE .

Le charbon actif en aquariophilie:

Un matériau aura-t-il suscité autant de polémiques?

Dans d'anciens numéros d'Aquarama, je disais qu'il était

utile dans certains cas, mais qu'il valait mieux éviter d'y recourir,

tout simplement en respec

tant quelques principes de base: nourrir parcimonieusement, ne pas introduire

intempestivement des produits chimiques, changer une partie de l'eau regulièrement,

etc. Comme dans bien des cas, le flou qui subsiste résulte d'un

manque d'information. Pourquoi, en effet, l'aquariophile utilise-t-il

du charbon actif?

- Parce qu'un ami lui a recommandé (c'est alors le problème

de la poule et de l'oeuf!).

- Parce qu'il l'a lui-même expérimenté avec succès.

- Parce qu'il a été incité par un commerçant,

lui-même conseillé par le fabricant, dont on peut douter

de l'impartialité ... Le détaillant peut être un aquariophile

qui s'est tourné vers le commerce ou un commerçant qui s'est

converti à l'aquariophilie: si la probité risque de souffrir

du mercantilisme dans le deuxième cas, rien n'interdit de penser

qu'il peut en être ainsi dans le premier, même si cela devrait

être moins manifeste .. .

- Parce qu'il suit les conseils prodigués dans les livres ou les

revues. Et comme l'auteur met sa notoriété en jeu, il n'est

guère entrain à diffuser des billevesées, dût-il

pour cela paraître moins original! En outre, les écrits restent,

ce qui les rend criticables et permet donc de faire avancer la Science!

Dans tous les cas, demeure évidemment un problème de compétences.

car on peut dire en toute bonne foi d'énormes bêtises: "Le

problème est que les gens s'imaginent dire la vérité

alors qu'ils ne font que dire ce qu'ils pensent!" (J. Rostand).

Le but de cet article n'est pas tant de faire part de mon expérience

(subjective), que de relater les résultats de mes expériences

(objectives). Libre à chacun d'agir comme bon lui semble. Je ne

fais pas de physique quantique et ne connais pour ma part qu'une réalité;

en ce qui concerne le charbon actif, je me propose de vous l'exposer.

La nature du charbon actif:

Tout le monde sait que le charbon est constitué de carbone (d'où

le nom), le carbone étant cet élément à partir

duquel sont bâties toutes les molécules, dites organiques,

qui composent la matière vivante: les virus, les bactéries,

les végétaux et les animaux, vous et moi avec, referment

environ 1/3 de carbone! Les dames seront sans doute déçues

d'apprendre que les diamants ne sont que des cristaux très purs

de carbone et que ces augustes gemmes, loin d'être éternelles, brûlent

presque aussi bien que le noir graphite!

Le charbon actif est un composé carboné qui est généralement

fabriqué à partir de matières végétales

(bois, houille, tourbe . .). L'activation consiste à développer

sa porosité: il acquiert alors une forte capacité de fixation,

notamment vis-à-vis des molécules organiques (qui se ressemble,

s'assemble!). Cette activation est obtenue par pyrolyse à 600 °C

et oxydation ménagée, i. e. sous atmosphère pauvre

en oxygène, ceci afin qu'il ne se consume!

Il se présente en grains, d'une granulométrie de 0,25 à

3 mm et d'une densité apparente (apparente, car il est plein d'air!)

de 0,2 à 0,6, mais il peut s'acheter sous forme de poudre, ce conditionnement

étant bien moins onéreux.

Intérêt potentiel en aquariophilie:

Il peut être placé à demeure dans le filtre, dans

un filet, à l'instar de la pouzzolane ou de l'argile, assurant

un rôle épurateur à long terme: élimination

des substances nocives qui s'accumulent inévitablement dans un

aquarium un tant soit peu peuplé. Il peut également être

utilisé à titre curatif pour éliminer une pollution

aigüe: surdosage d'une préparation médicamenteuse ou

d'engrais par exemple.

Le charbon actif permet en effet de retenir de nombreux composés

susceptibles de polluer l'eau: alcaloïdes, colorants, hydrocarbures,

pesticides, solvants ou tensioactifs notamment. Son action est remarquable

pour dépolluer l'air, ce qui justifie son usage dans les masques

à gaz ou, plus prosaïquement, dans les semelles désodorisantes.

Utilisé comme stade ultime d'un processus de filtration, il assure

l'obtention d'une eau de grande pureté et est à ce titre

très utilisé dans les laboratoires, mais également

dans les stations d'épuration.

Mécanisme mis en jeu:

Le phénomène de fixation d'une molécule à

la surface du charbon actif ou d'autres matériaux présentant

cette propriété (alumine, argiles, résines synthétiques

ou zéolites) est appelé "adsorption": il ne s'agit

pas d'absorption car il n'y a pas assimilation mais seulement rétention

en surface, cette rétention étant plus ou moins réversible

(Le phénomène inverse se dénomme "désorption").

Cette adsorption est donc un déplacement de molécules de

soluté (le polluant), du

solvant (l'eau) vers l'adsorbant (le charbon): (eau + polluant) + charbon

—> eau + (polluant + charbon)

Il en résulte un équilibre entre la concentration du polluant

dans l'eau et sa concentration sur le charbon: si a teneur dans l'eau

est élevée, et sous réserve que le charbon ne soit

pas saturé (cf. plus loin), les molécules se fixeront sur

ce dernier; si la teneur en polluant du charbon est très importante

alors que celle dans l'eau est faible, les molécules pourront être

désorbées, avec les problèmes que l'on imagine...

Il en va de même pour les résines échangeuses d'ions,

qui sont parfois utilisées en aquariophilie pour dénitrater

une eau: il peut y avoir relargage de nitrates dans l'eau, le risque devenant

très important en eau de mer!

L'adsorption est sous la dépendance de multiples facteurs:

- de l'adsorbant lui-même (le charbon actif) notamment de sa surface

spécifique, qui correspond à la surface développée

des pores du matériau et qui, de par de sa grande porosité

est énorme: 40 à 800 m2/ g de montmorillonite, 300 à

400 m2/g d'alumines acitvées, 300 à 750 m2/g de résines

synthétiques et 500 à 1300 m2/g de charbon actif! Un gramme

de charbon actif a par conséquent une surface d'échange

de quelque 900 m2!

- du soluté (le polluant), entre autres de sa taille moléculaire

(l'oxygène est une petite molécule, les protéines

sont des milliers de fois plus grosses), de sa concentration (plus il

y en a, plus il est adsorbé), de sa solubilité (un composé

peut être très soluble mais en faible concentration!) et

de sa charge électrique (les ions tels les nitrates sont chargés,

alors que la paraffine ne l'est pas);

- des paramètres externes comme l'hydrodynamisme (si le débit

est trop élevé, le charbon n'a pas le temps de retenir quoi

que ce soit!), le pH, la température ou la force ionique (la salinité

globale: phénomène d'adsorption compétitive en faveur

des composés les plus concentrés).

Propriétés d'adsorption du charbon actif:

Le charbon actif est caractérisé par un très large

spectre d'adsorption et peut donc retenir une grande variété

de produits, ce qui explique le fait qu'il entre dans la composition de

l'antidote universel

(avec la magnésie et les tannins) que l'on fait assimiler, per

os, en cas d'intoxication aigüe. Il n'élimine néanmoins

pas toutes les molécules avec la même efficacité:

ainsi, l'endrine (un pesticide) est 700 fois mieux adsorbée que

l'EDTA (un agent chélateur utilisé dans les engrais pour

faciliter l'absorption du fer par les plantes).

En règle générale, l'adsorption croît avec

la taille de la molécule et son hydrophobie (propriété

qui caractérise les molécules peu solubles dans l'eau):

les molécules organiques, souvent grosses et en principe lipophiles

(donc hydrophobes), sont par conséquent bien retenues tandis que

les molécules minérales, comme les sels, le sont peu: dans

le cas contraire, nous ne pourrions nous en servir en aquariophilie marine

car il dessalerait l'eau!

Voici quelques valeurs de pouvoirs de rétention exprimées

en mg de produit pour 1 g de charbon actif, qui permettent d'apprécier

la grande variabilité existant en ce domaine puisque l'adsorption

varie au-delà d'un facteur mille:

Heptachlore (pesticide): 1200

naphtalène (antimite): 130

EDTA (chélatant): 0,9

DDT (pesticide): 320

toluène (solvant): 86

Ainsi, un gramme de charbon actif retiendra plus de sa propre masse d'heptachlore,

mais ne retiendra que très mal l'EDTA.

Autres propriétés du charbon actif:

Outre sa capacité d'adsorption exceptionnelle, le charbon actif

agit comme catalyseur, c'est-à-dire qu'il facilite énormément

certaines réactions chimiques: pour faire image, les roues d'une

automobile servent de catalyseur pour son déplacement; essayez

donc de pousser votre véhicule sans les roues: ce sera pratiquement

impossible, et pourtant... il sera moins lourd!

Ainsi, le charbon actif est remarquable pour sa faculté de déchlorer

l'eau, selon la réaction:

2CI2(chlore) + 2H2O(eau) —> 4HCI(acide)

+ O2(oxygène)

Il élimine donc l'excès de chlore que peut contenir une

eau traitée et fait, à ce titre, le bonheur et la richesse

de fabricants de filtres s'adaptant sur les robinets.

Sa forte porosité en fait un support de choix pour les bactéries,

qui, de plus, y trouvent pitance puisqu'elles peuvent dégrader

les molécules adsorbées.... Ce qui rend les ustensiles précédemment

évoqués fort criticables car ces filtres, vendus avec "l'épuration

de l'eau" comme argument, constituent rapidement de véritables

"nids à bactéries" et deviennent plus dangereux

que les produits censés être éliminés, d'autant

que la faible masse de charbon est vite saturée et ne peut jouer

son rôle épurateur bien longtemps...

L'ELIMINATION DES MATIERES MINERALES

Expérimentation:

J'ai procédé à des expériences selon un protocole

scientifique rigoureux afin de juger de l'intérêt réel

de l'utilisation du charbon actif en aquariophilie, étant bien

entendu que ses qualités sont par ailleurs indéniables (tout

comme les qualités de la navette spatiale le sont, bien que ce

ne soit pas le moyen de locomotion le plus adapté pour se rendre

à son travail . . .).

Parmi les conditions expérimentales retenues, la quantité

de charbon actif utilisée était de 10 g par litre (soit

1 kg pour 100 I), ce qui constitue, a priori, une bonne proportion; le

temps de contact a été de 1 h, ce qui est considérable

et laisse au charbon le temps de retenir tout ce qu'il est capable de

retenir; les essais ont été réalisés sur une

eau d'un aquarium d'eau douce en service depuis plusieurs mois et sont

donc parfaitement représentatifs de conditions normales! Les concentrations

sont volontairement élevées et il n'y en avait pas autant

dans l'aquarium, heureusement pour les poissons! J'ai en fait dopé

l'eau, i. e. ajouté une certaine quantité de sels correspondants:

par exemple du sulfate de cuivre dans le cas du cuivre. A cela deux raisons:

d'abord parce que le charbon est supposé neutraliser une pollution,

qui, par définition, correspond à des teneurs importantes;

ensuite, afin d'approcher au mieux ses capacités réelles

et de minimiser l'imprécision du résultat.

J'ai testé les capacités de rétention du charbon

actif sur la trilogie azotée constituant la bête noire de

tout aquariophile, à savoir les ions ammonium, nitrite et nitrate

(les premiers ne sont que très peu toxiques mais sont susceptibles,

à la faveur d'un accroissement du pH, de se transformer en ammoniac,

qui est un poison; de plus, leur biodégradation génère

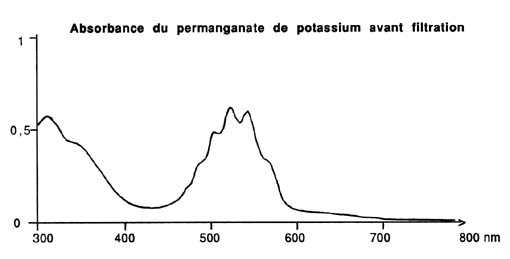

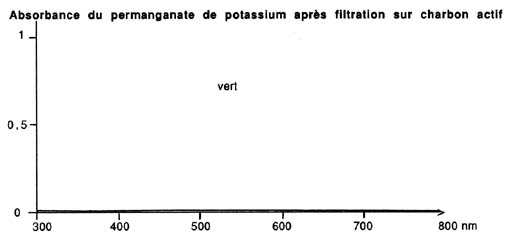

des nitrites, très toxiques). Comme autre anion, j'ai choisi le

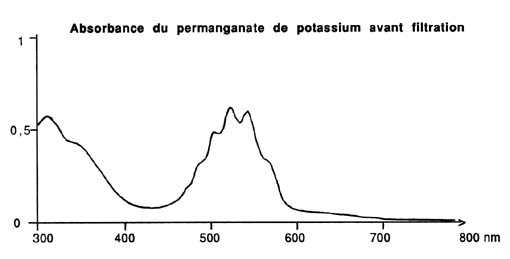

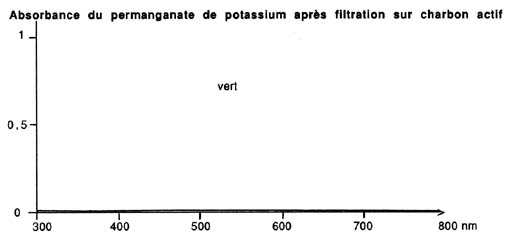

permanganate, qui est un remarquable désinfectant et un bon traceur

de l'efficacité du charbon puisque coloré: on pourra en

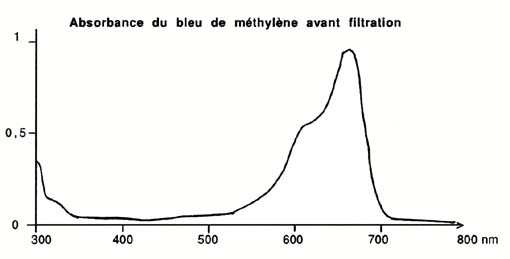

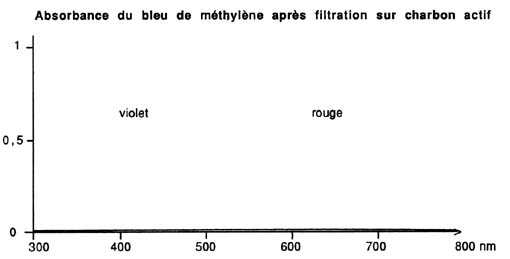

juger en se reportant aux spectres d'adsorption lumineuse présentés

en illustration, sachant que la lumière visible s'étage

entre 390 et 800 nm (un produit coloré absorbe forcément

la lumière visible). En outre, j'ai également pratiqué

la même manipulation avec deux métaux couramment utilisés

dans notre hobby: le cuivre, comme médicament quasi-universel,

et le fer, comme oligoélément constitutif des engrais. Ceci

était nécessaire car un métal n'a pas du tout le

même comportement physico-chimique qu'un ion tel que le nitrate.

Enfin, pour que l'essai soit complet, j'ai vérifié l'action

du charbon actif sur le chlore, qui est très utilisé pour

assurer une grande propreté bactériologique à l'eau

du robinet et qui a aussi un comportement différent.

Résultats:

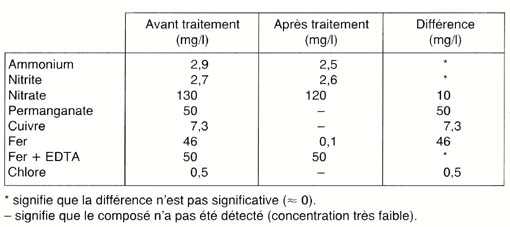

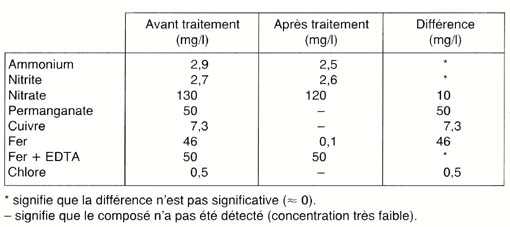

Je ne ferai pas durer le suspense! Les résultats sont regroupés

dans le tableau suivant et sont la moyenne de plusieurs analyses, ceci

afin de s'affranchir des risques, toujours possibles, d'erreurs et de

réduire l'incertitude expérimentale:

|

Ces résultats doivent être assortis du commentaire suivant:

même en supposant un faible adsorption, de l'ordre du mg/g, une

teneur de 10 mg/I eût donc due être adsorbée avec 10

g de charbon actif par litre. Ceci justifie a posteriori les concentrations

relativement élevées retenues.

Commentaires:

En fait, les chiffres sont souvent bien plus défavorables encore!

L'adsorption de l'ammonium et des nitrites n'est pas significative, c'est-à-dire

qu'ils sont peut-être retenus, mais alors très faiblement.

L'adsorption des nitrates est réelle mais très faible: environ

10 mg/I: elle est donc très insuffisante car il n'est pas rare

d'avoir plusieurs dizaine de milligrammes par litre, voire plusieurs centaines!

L'élimination du permanganate a été totale, même

s'il ne s'agit pas réellement d'un phénomène d'adsorption

(cet ion est un puissant oxydant qui réagit avec la matière

organique), et malgré la relativement forte teneur utilisée.

Les ions métalliques cuivrique (Cu2+) et ferreux (Fe2+)

ont des caractéristiques similaires, de sorte que leur adsorption

est voisine: elle semble meilleure, mais, de toutes façons, comme

ces ions se retrouvent dans l'eau en faibles concentrations, on peut dire

que leur élimination est totale. Par contre, lorsque le fer est

chélate par l'EDTA (j'ai ajouté la quantité juste

nécessaire d'EDTA pour complexer les 50 mg/I de fer), il ne se

comporte plus comme un métal: rendu plus stable (d'où l'utilisation

de l'EDTA dans les engrais, pour maintenir une teneur en fer assimilable

élevée), il n'est plus adsorbé. Ceci signifie qu'une

filtration sur charbon actif risque d'éliminer le fer de l'eau

... sauf si vous avez utilisé de l'EDTA (ou d'autres choses: nous

en reparlerons dans un prochain article ...)

Enfin, l'élimination du chlore est patente et, du fait qu'il s'agisse

d'un processus catalytique, il n'y a pas "usure" du charbon

actif: la quantité de chlore éliminée ne dépend

pratiquement pas du volume d'eau à traiter. Pour juger de la représentativité

de la concentration retenue, il faut savoir qu'une eau potable traitée

a rarement plus de 0,05 mg/I de chlore libre!

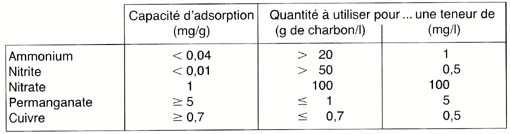

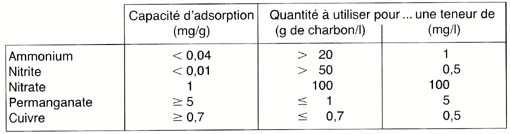

Le tableau qui suit synthétise ces observations en présentant

les capacités d'adsorption du charbon actif testé, calculées

d'après les valeurs précédentes, ainsi que les quantités

nécessaires pour éliminer une certaine concentration de

l'élément considéré:

|

Ainsi, si l'eau de votre aquarium a une concentration en nitrates de 100

mg/I, ce qui n'est pas exceptionnellement élevé!, 100 g

de charbon actif par litre d'eau devraient suffire, soit 10 kg pour 100

l !! Pour lutter contre une montée de nitrites (0,5 mg/l), il faudrait

au moins 50 g de charbon actif par litre, soit au moins 5 kg pour 100

l ! En ce qui concerne l'ammonium, au moins 20 g de charbon actif par

litre d'eau seraient nécessaires pour éliminer 1 mg/I, c'est-à-dire

au moins 2 kg pour 100 l, mais, à l'instar des nitrites, le résultat

n'est pas garanti...

Lorsqu'il s'agit de l'ion permanganate, dont on peut craindre un excès

consécutivement à un traitement, le charbon actif se révèle

fort efficace pour l'éliminer puisque, en supposant une teneur

très importante de 5 mg/I, 100 g de charbon actif suffiraient largement

pour traiter un aquarium de 100 I ! Dans le cas d'un traitement classique,

volontaire et bien dosé, le charbon se révélerait

un fauteur de troubles (si l'on peut dire!) car il éliminerait

de l'eau le principe actif même du médicament! Autant dire

que ce dernier ne serait pas particulièrement efficace...

Pour le cuivre, les mêmes remarques s'appliquent: il faut savoir

qu'un traitement conduit à une concentration d'au moins 0,25 mg/I,

soit au moins 1 mg/I de sulfate de cuivre pentahydraté. Si on imagine

une erreur de dosage qui conduise à une teneur décuple,

soit 2,5 mg/I de cuivre, il faudrait, pour y remédier, moins de

3,5 g de charbon par litre d'eau, ce qui est très peu. Ceci est

donc un avantage lors d'un surdosage, de traitements répétés

ou d'utilisation accidentelle en présence d'invertébrés

marins. Par contre, cela est fort ennuyeux lorsqu'on veut traiter par

le sulfate de cuivre et que le filtre renferme du charbon actif: le cuivre,

qui constitue le principe actif, sera retenu et, de facto, le traitement

sera inopérant!

L'ELIMINATION DES MATIERES ORGANIQUES

Expérimentation:

Les molécules organiques sont les "briques" de la matière

vivante: il y en a de petites, comme le méthane, grâce auquel

nous produisons de la chaleur (chauffage central, gazinière), dont

la masse molaire vaut 16 g; il en est de gigantesques, telles le protéoglycane,

constituant fondamental du cartilage, dont la masse molaire est de quelque

2 000 000 g . . . Peu importe de savoir ce qu'est la masse molaire: ces

chiffres montrent l'étendue de la gamme, d'autant qu'existent des

molécules plus grosses encore que le protéoglycane et que

deux molécules différentes peuvent avoir la même masse.

. . . Entre 16 et 16 000 000 g, vous conviendrez alors qu'il y a de la

place! Bref, la variété est proche de l'infini et les vies

entières de tous les hommes nés et à naître

ne suffiraient pas à tester les capacités d'adsorption de

toutes ces molécules par le charbon actif!

Aussi, bien que n'étant pas à l'orée d'un âge

canonique, je me suis limité à deux molécules: l'une,

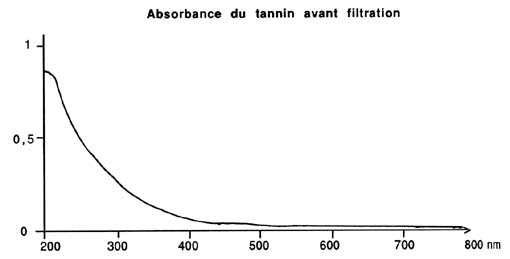

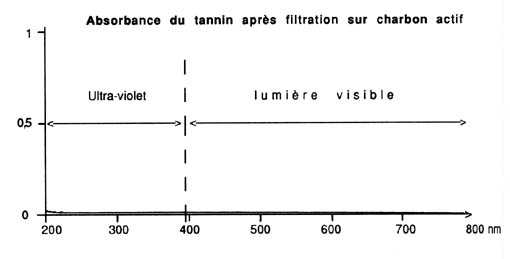

très courante en aquariophilie d'eau douce, puisque relarguée

par les racines, la tourbe, la terre ou les feuilles: un tannin (acide

tannique); l'autre, parfois employée comme médicament et,

caractéristique concernant tout particulièrement cet article,

qui constitue un remarquable traceur: le bleu de méthylène.

Résultats:

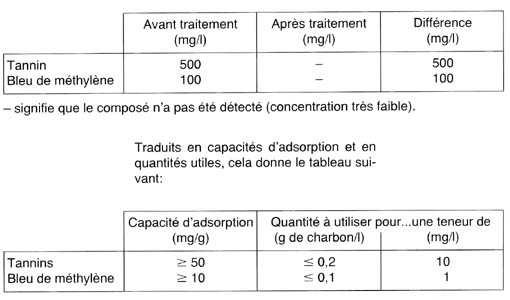

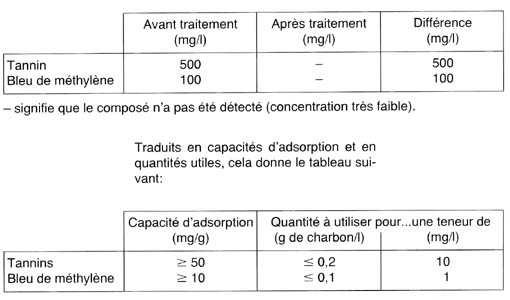

Comme pour les molécules minérales, un tableau clarifie

l'exposé:

|

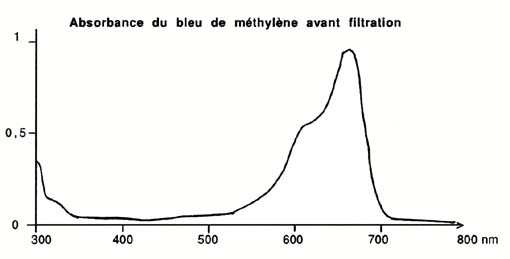

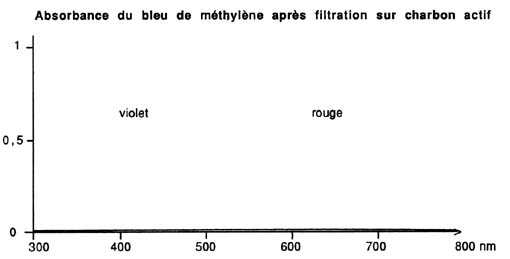

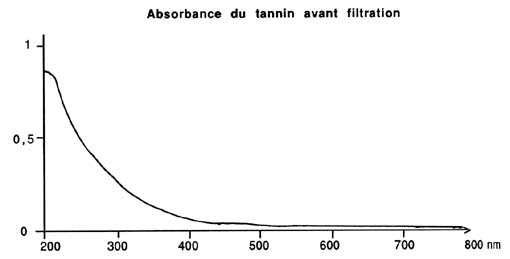

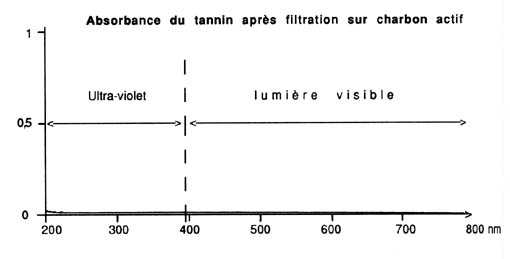

Les spectres figurant en illustration montrent combien l'élimination

est importante: les tannins absorbent la lumière bleue et les U.

V., c'est-à-dire le rayonnement de longueur d'onde inférieure

à 400 nm, car ils paraissent jaunes (cf. "Réflexions":

Aquarama n ° 115); le bleu de méthylène absorbe le rouge,

autour de 650 nm, puisqu'il est bleu.

Commentaires:

Les expériences ont été menées en respectant

les mêmes conditions opératoires que précédemment.

Les chiffres, initialement bien plus importants que dans le cas des substances

minérales, et les figures parlent d'eux-même: le charbon

a remarquablement éliminé ces molécules, malgré

des concentrations élevées: une eau contenant une dizaine

de mg/I de tannins est déjà jaune pâle, tandis qu'une

eau renfermant 10 mg/I de bleu de méthylène est d'un bleu

soutenu!

Si la teneur en tannins des 100 l d'eau de votre aquarium est de 10 mg/l,

il devrait suffire de 20 g de charbon actif au maximum pour les éliminer.

Quant au bleu de méthylène, l'adsorption est également

très forte, si bien que quelques grammes de charbon actif dépollueront

un important volume d'eau: voici des valeurs bien plus raisonnables que

les estimations concernant les nitrates par exemple!

UTILISATION:

La fonction première du charbon actif sera donc l'élimination

des polluants, quoiqu'en fait, il s'agisse plus justement d'un déplacement

de pollution car les polluants continuent d'exister! C'est le problème

que posent de nombreux procédés de dépollution...

Afin d'éviter son colmatage ou sa rapide saturation, il est nécessaire

que l'eau lui parvienne clarifiée, ce qui peut être réalisé par décantation

suivie d'une filtration sur mousse synthétique, sable, roche volcanique,

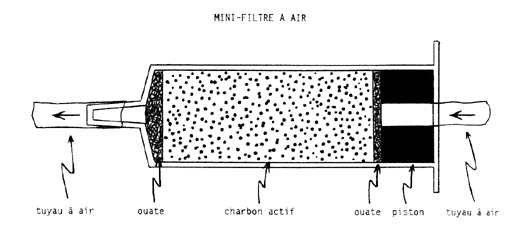

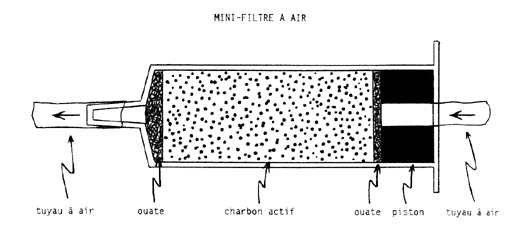

diatomite, etc. (filtration sur coton dans le cas de l'air: voir le schéma

d'un mini-filtre à air fabriqué avec une seringue).

|

Le volume à mettre en œuvre est idéalement du dizième

du débit horaire, soit, par exemple, 201 avec une pompe débitant

quelque 250 l/h à vide (sans perte de charge). La vitesse de filtration,

comme pour une filtration biologique, doit être très lente

et ne devrait pas excéder 10 m/h! Cette dernière condition

est difficile à respecter en aquarium, mais, du fait que l'eau

y circule généralement en circuit fermé, ces valeurs

perdent leur signification. Toujours est-il que l'épuration sera

d'autant meilleure que l'écoulement de l'eau à travers le

charbon actif sera lent. Le mieux consiste par conséquent à

prévoir un système de chicanes afin d'augmenter la longueur

du trajet suivi par l'eau filtrée (cf. schéma).

|

|

|

|

|

|

En usage continu, le charbon perd peu à peu de sa capacité

d'adsorption et surviendra le temps où il faudra procéder

à son renouvellement. En effet, rien ne sert de laisser en place

un matériau qui n'est plus capable d'assumer sa fonction. Bien

sûr, il continuera toujours à servir de support bactérien,

mais beaucoup de matériaux, dont ceux mis en place en amont pour

filtrer l'eau, jouent ce rôle sans présenter de risque de

relargage!

Quand s'aperçoit-on de la saturation du charbon actif (qui, en

l'occurrence, ne l'est plus!)? Tout simplement, lorsqu'il n'est plus à

même de décolorer une eau teintée par du bleu de méthylène.

Nous avons vu en effet que ce composé était particulièrement

bien retenu par le charbon actif et que sa couleur très nette et

caractéristique permet un contrôle visuel aisé. Pour

ce faire, il suffit d'injecter un peu d'eau colorée à l'entrée

du filtre: si elle ressort incolore, le charbon est toujours bon pour

le service! Il convient de pratiquer cet essai régulièrement:

vous n' "userez" pas votre charbon!

La régénération n'est malheureusement pas envisageable

par l'aquariophile, fût-il professionnel: elle peut être chimique,

thermique ou mixte, mais nécessite une infrastructure lourde (fours

spéciaux chauffant jusqu'à 900 °C), un protocole délicat

ou des réactifs dangereux.

CONCLUSION

Le charbon actif est un matériau de filtration d'usage très

répandu. Néanmoins, beaucoup d'entre nous l'utilisent sans

connaître ses qualités réelles. Cet article vous a

présenté des résultats inédits dont se dégagent

les grandes lignes suivantes:

- l'adsorption des matières minérales, telles les nitrites

ou les nitrates, est tellement réduite que le charbon semble difficilement

pouvoir apporter une solution réaliste!

- l'adsorption des métaux est relative en cas de pollution, mais

constitue, plus généralement, un inconvénient car

il éliminera le principe actif d'un médicament (le sulfate

de cuivre ou le permanganate de potassium) ou d'un engrais (le sulfate

de fer).

- l'action catalytique contre l'excès de chlore est indéniable.

- l'adsorption des matières organiques est très importante.

Ceci appelle la réflexion suivante: le charbon actif, s'il n'est

en aucun cas la panacée, a-t-il même un intérêt

en aquariophilie?

Les aquariophiles qui l'utilisent pour ôter le chlore ont tout-à-fait

raison, mais sont-ils nombreux à le faire pour cette raison? Ceux

qui l'utilisent pour une simple filtration physique de l'eau ne sont sans

doute pas déçus (sa grande porosité en fait un subtrat

de choix), mais sont sûrement fortunés car d'autres matériaux

moins dispencieux et tout aussi efficaces existent: mousse synthétique,

sable, lave, etc. Ceux qui l'utilisent pour lutter contre une pollution

organique le font à bon escient puisque son action est remarquable.

Enfin, ceux qui en usent dans l'espoir d'éliminer les nitrites

ou les nitrates se fourvoient: il est quasiment inopérant!

Il ressort de tout ceci que le seul intérêt pratique de la

filtration sur charbon actif se résume à sa capacité

d'élimination du chlore (qui est rarement généré

dans l'aquarium ...) et des matières organiques (dont les substances

dangereuses, comme les pesticides, n'ont guère de chance d'apparaître

sous la simple action du temps qui passe!). Le premier cas est trop particulier

pour qu'on puisse recommander l'utilisàtion systématique

du charbon actif, d'autant qu'existe une solution simplissime: laisser

reposer l'eau plusieurs heures, voire quelques jours, ou l'aérer:

le chlore dégaze alors; le second prête à discussions:

s'il est vrai que l'eau ne risque pas de s'enrichir en substances organiques

nocives (les tannins, par exemple, ne sont pas toxiques), elle peut en

renfermer au départ (méfiez-vous des eaux prélevées

dans la nature et des eaux de pluie!) et, surtout, certaines molécules

organiques, les protéines et ses produits de dégradation,

constituent les précurseurs des substances les plus gênantes

pour l'aquariophile: ammonium, nitrites et nitrates. Cependant, l'adsorption

de ces précurseurs est faible ou pratiquement nulle (urée,

acide urique).

On en revient alors à la remarque déjà formulée:

une utilisation du charbon actif n'est efficace que si elle s'accompagne

d'un contrôle régulier et d'un remplacement du matériau

chaque fois que cela s'avère nécessaire. Doit cependant

s'en ajouter une autre: son utilisation n'est avantageuse que si elle

est entreprise dès le début et, malgré cela, elle

n'empêche pas la concentration en nitrates de s'accroître:

elle ne peut que la ralentir, par rétention partielle de ses précurseurs

ou des nitrates eux-mêmes.

En fait, l'emploi le plus adapté du charbon actif parait être

celui qui consiste à traiter la source même, c'est-à-dire

l'eau avec laquelle on remplit son aquarium (élimination de polluants

éventuels tels le chlore ou les pesticides), ou l'air que l'on

y injecte (élimination des fumées, gaz délétères,

etc.). Une fois cette précaution prise, l'intérêt

est très discutable (délicat euphémisme!) et rien

ne saurait remplacer les changements d'eau. Le problème des nitrates

demeure et nous force à faire appel à d'autres procédés:

ce sera l'objet d'un prochain article. .

Aux yeux de nombreux aquariophiles, le charbon actif est . . . actif!

En fait, il n'est pas toujours efficace et encore moins indispensable!

Connaître ses limites permet d'en user au mieux.

Remerciements:

la plupart des analyses nécessaires à l'élaboration

de cet article ont été réalisées grâce

à l'infrastructure hautement spécialisée du Laboratoire

Régional d'Alsace d'Analyse des Eaux: que son directeur, M. A.

Exinger, trouve ici l'expression de mes plus vifs remerciements.

LE CHARBON

ACTIF

LE CHARBON

ACTIF