SABLE DE FORAMINIFERES

(Biofora)

SABLE DE FORAMINIFERES

(Biofora)

Un nouveau matériau filtrant et substrat pour aquariums marins

par P. WILKENS (Aquarama - 1982) / adapté par R. MARBE

Les matériaux de filtration sont un sujet de discussion fréquent lors

de réunions d'aquariophiles. Souvent les esprits s'échauffent, car les

méthodes de filtration sont si variées et les promesses faites si éloquentes

qu'il est pratiquement impossible de se faire une idée d'ensemble.

|

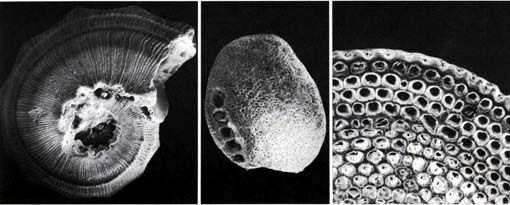

| Sable de foraminifères - "Biofora". Forme et structure spatiale d'une coquille individuelle avec les fins pores. Photos (microscope électronique a trame): Schumacher et Plewka |

Lors d'une conférence. Monsieur WENZEK du Corallen Center à

Velbert me montra un nouveau sable de corail dont la structure me fascina.

Il se composait essentiellement de grains pratiquement ronds, de couleur

jaune très clair et de 1 à 3 mm de diamètre. Le poids

très faible de ce sable m'impressionna tout particulièrement.

Un courant d'eau même léger fait rouler les grains de surface

de-ci, de-là.

A la recherche de possibilités nouvelles pour améliorer

le milieu marin en aquarium, comme tous les aquariophiles d'eau de mer,

j'étais tout à fait disposé à entreprendre

une série de tests biologiques avec ce "sable"

nouveau. Tout d'abord, il m'importait cependant de savoir ce qu'il en

était vraiment de ces grains. Une étude de l'Université

de Bochum m'apporta la réponse : le Dr H. SCHUMACHER, auteur de

l'ouvrage remarquable "Récifs coralliens", et son collaborateur

M. PLEWKA. ont établi que les grains de ce sable étaient

les coquilles de foraminifères Calcarina et Amphiserus.

Ils réussirent également une photo exceptionnelle grâce

à un microscope électronique à trame. Ce cliché

révèlait très bien la forme et particulièrement

la structure spatiale d'une coquille avec les fines pores.

Les foraminifères forment en tant que Foraminifera un groupe purement

marin de la classe des Rhizopode. Ces unicellulaires du sous-règne

des protozoaires sécrètent des coquilles de formes très

diverses d'une substance de base organique additionnée de chaux

(carbonate de calcium) et chez certaines espèces aussi de dioxyde

de silicium. De nombreuses espèces sont bien conservées

en tant que fossiles et jouent un rôle très grand dans la

recherche géologique. Ils ont encore aujourd'hui une importance

primordiale pour la formation de sédiments dans la mer. Les coquilles

de foraminifères Globigerina recouvrent ainsi presque 50%

des fonds marins.

Comme le nom allemand "Kammerlinge" - l'indique (Kammer = chambre),

beaucoup d'espèces forment des coquilles à plusieurs chambres

qui atteignent parfois une taille considérable. On trouve ainsi

des coquilles qui ne font que des fractions de millimètre jusqu'à

des géants d'une taille de cinq à dix centimètres.

Pour un unicellulaire il s'agit là d'un effort admirable quand

à la sécrétion calcaire.

Aussi diverses et bizarres que puissent être les coquilles des différentes

espèces, elles sont toutes percées de pores très

fins incalculables. C'est par eux que l'animal vivant sort ses rhizopodes

qui forment une toile très fine permettant de retenir les proies.

Les foraminifères vivent principalement au sol. Seuls quelques-uns

comme les Globigerinidae sont des organismes planctoniques. Ce qui m'intéressa

tout d'abord avec ce sable de foraminifères, c'était son

effet tampon, c'est-à-dire était-il capable de maintenir

la capacité tampon de l'eau de mer sur une longue période

et ainsi une valeur élevée et régulière du

pH supérieure à 8. J'équipais deux aquariums en verre

de 50 litres d'un simple filtre de fond et recouvris la plaque du filtre

dans un bac avec 2 kg de sable de quartz exempt de calcaire d'une granulation

de 1 à 3 mm, et dans l'autre avec 2 kg de sable de foraminifères.

Les deux aquariums ont été remplis avec de l'eau de mer

maturée et peuplés chacun avec 30 guppys acclimatés

à l'eau de mer. Les poissons ont reçu pendant une période

de quatre mois exactement la même quantité de nourriture

sèche pour poissons d'aquariums. La valeur du pH et la dureté

carbonatée, qui révèle la capacité tampon

de l'eau de mer, ont été relevés régulièrement.

Au début de l'expérience, la valeur du pH était de

8,2 à 8,3 dans les deux aquariums, la dureté carbonatée

étant de 16° dH(*). Après un mois déjà,

la dureté carbonatée dans le premier bac avec du sable de

quartz était tombée à 10° dH, dans le second

elle était à 15,6° dH. Le pH était jusqu'alors

inchangé. Au début du troisième mois, la dureté

carbonatée dans le bac 1 n'était plus que 4° dH, dans

le bac 2 elle se situait à 14,8. Le pH dans le bac 1 était

tombé à 7,9 - 8. Dans le bac 2 il était constant

entre 8,2 et 8,4. A la fin du quatrième mois, la capacité

tampon de l'eau de mer était pratiquement nulle dans le premier

bac, alors que dans le second, elle était toujours de 14,6°

dH. Dans le premier bac, le pH était descendu à 7,7 alors

que dans le second il était toujours entre 8,2 et 8,4. J'avais

donc prouvé gràce à cette expérience très

simple que le sable de foraminifères avait une capacité

tampon exceptionnelle et permettait de maintenir le pH à une valeur

pratiquement constante.

Quel effet ce sable allait-il produire dans un aquarium marin déjà

aménagé ? Pour répondre à cette question,

j'ai petit à petit enlevé tout le fond d'un bac de 300 litres

pour le remplacer par le sable nouveau, soit 30 kg au total. L'épaisseur

de la couche était finalement de 4 à 6 cm. Mis à

part l'aspect extrêmement décoratif, j'ai été

trés surpris de constater après quelques semaines l'absence

de toute nouvelle algue. J'avais été tellement contrarié

iusqu'alors par les pelouses d'algues sur mes fonds de sable de corail

ou d'algogrite qui ne correspondent pas du tout à l'aspect d'un

aquarium reproduisant un récif, que je me réjouis maintenant

de la propreté du sable régulièrement brassé

par le courant d'eau. La croissance de diverses algues supérieures

était fascinante. L'algue Caulerpa prolifera proliférait

réellement dans ce matériau et envoyait des racines blanches

de plusieurs centimètres dans le fond. Les autres espèces

tropicales telles les Caulerpa racemosa, C. sertularoides,

C. macrodisca et C. crassifolia prospéraient également

prodigieusement. Je me réjouis particulièrement de la pousse

d'une algue tropicale Halimeda dont j'avais enterré l'épaisse

racine dans le sable.

Après deux mois. j'entrepris de mesurer le potentiel redox. Je

constatais que les réactions dans le sable étaient toutes

différentes de celles dans l'eau libre. Alors qu'ici le potentiel

redox (électrode platine contre électrode calomel saturé)

se situait entre 300 et 350 millivolts, il n'était que de 150 à

200 millivolts dans le sable. Cette différence est due à

l'activité bactérienne régulière et active,

comparable à un aquarium d'eau douce. Il est bien connu que les

substances organiques sont transformées et largement minéralisées

par l'activité des micro-organismes dans le fond. Il est toutefois

moins connu que ces processus de transformation libèrent des oligo-éléments

métalliques dans une forme assimilable par les plantes, ici les

algues. L'intense activité des micro-organismes dans le fond donne

un potentiel redox légèrement plus bas, ce qui permet aux

plantes d'assimiler les micro-éléments nutritifs très

importants tel le fer, le manganèse et d'autres. Ainsi, j'avais

l'explication de la croissance prodigieuse des algues marines mentionnées

plus haut.

Une autre question qui me préoccupa à ce sujet était

la formation de situations anaérobies, c'est-à-dire pouvait-il

se former des processus de pourriture ? Au terme d'une année, je

puis indubitablement répondre non. Déjà le contrôle

régulier du potentiel redox ne donnait aucune indication de conditions

anaérobiques. Quand j'ai enlevé une partie du sable au bout

d'une année, il n'y avait aucune pourriture, malgré une

hauteur du sable de 6 cm à certains endroits. Le substrat était

jaune clair partout, bien que j'avais soigné et nourri dans cet

aquarium 30 colonies de sarcophytons, gorgones, des anémones actinodiscus,

des coraux, des palythoa ainsi que dix petits poissons. La formation de

détritus était également bien inférieure à

ce que l'on trouve avec du sable à grosse granulation. C'est probablement

dû aussi à l'activité intense des micro-organismes.

Le résultat le plus stupéfiant pour moi fut cependant le

taux de nitrates. Je n'avais effectué aucun changement d'eau pendant

toute l'année (ceci à titre d'essai, normalement, je change

environ 10% par mois, et le taux de nitrates n'avait augmenté que

faiblement d'une valeur initiale de 16 ppm (ppm parts par million) à

une valeur de 28 ppm. Selon mes expériences basées sur des

tests nombreux et avec l'apport important de nourriture, ce taux aurait

dû ètre d'au moins 120 à 150 ppm au bout d'une année.

Comment expliquer une élévation aussi faible ? J'avais déjà

remarqué précédemment que dans certaines circonstances,

telles que l'utilisation de " pierres vivantes " - et une filtration

de longue durée sur charbon actif très absorbant, le taux

de nitrates ne s'élevait que très lentement. Un article

du scientifique nord-américain R.F. VACCARO offrait une explication

à ce phénomène. Selon lui ont lieu des processus

de dénitrification considérables dans tout substrat biologiquement

actif telle qu'une filtration lente sous gravier. Les nitrites comme les

nitrates sont alors biologiquement réduits et il se forme comme

produits finaux de l'oxyde de bi-azoté NO2+1

ainsi que de l'azote moléculaire libre NO2+2.

Ce procédé, appelé aussi respiration de nitrates,

peut être effectué par des groupes bactériens de toutes

sortes. Les micro-organismes appelés dénitrifiants vivent

en partie dans des conditions purement anaérobiques (sans oxygène)

et en partie aérobiques (donc avec oxygène).

Il semblerait que les deux groupes vivent dans le sable de foraminifères.

Quelques parties de sable que je gardais en conditions de manque d'oxygène

développèrent rapidement des populations de bactéries

anaérobies

composées de Pseudomonas, Micrococcus, et Thobiacillus.

Je suppose que ces bactéries vivent à l'intérieur

des coquilles de foraminifères dans des conditions anaérobiques

et y réduisent les nitrates y pénétrant. Le

volume intérieur des coquilles de foraminifères, gigantesque

en comparaison des grains de sable massifs, offre évidemment un

substrat de peuplement idéal. La porosité élevée

et la légèreté du sable permettent simultanément

une bonne aération du fond. ce qui évite, comme je l'ai

mentionné au début, tout processus de pourriture. La minéralisation,

la nitrification et la dénitrification comme parties du cercle

d'azote, semblent se dérouler dans des conditions particulièrement

favorables dans le sable de foraminifères selon mes essais actuels.

A l'heure actuelle, j'effectue encore des expériences avec divers

filtres à sable lents pour déterminer l'utilisation optimale

du matériau. J'en parlerai le temps venu.

En tous cas, le sable de foraminifères est tout particulièrement

adapté comme substrat de fond ainsi que pour la filtration biologique.

Le peuplement en micro-organismes et minifaune marins aussi variés

que possible est très important. Ceci est rendu possible par les

pierres vivantes en provenance des différentes mers et par les

algues.

Back to Top ^