"LES MANGEURS

DE TERRE" ou Géophages

"LES MANGEURS

DE TERRE" ou Géophages

par Robert ALLGAYER - AQUARIUM 32, STRASBOURG. (Revue Aquarama,

1988)

Pour le néophyte, ce groupe de poissons, appartenant à la

famille des Cichlidés, exhibe un mode alimentaire qui, par erreur,

est assimilé au terrassement du fond de l'aquarium. Outre cette

curieuse "filtration" du substrat, des Cichlidés, suivant

les espèces, montrent plusieurs stades d'évolution dans

leur mode de reproduction.

|

| Ci-dessus: Geophagus

steindachneri chez lequel le front et la bosse sont de couleur

rouge. Ci-dessous: "Geophagus" brasiliensis, une espèce plus proche des "Cichlasoma" par sa morphologie et son comportement. Photos : R. Allgayer |

|

Les "Géophages" ou mangeurs de terre sont un groupe

de Cichlidés hétérogènes comprenant plusieurs

genres ayant des relations phylogénétiques plus ou moins

éloignées. Il s'agit des espèces des genres Geophagus

(15 espèces), Satanoperca (5 espèces), Gymnogeophagus

(4 espèces), Acarichthys (1 espèce), et dans une

moindre mesure, le genre Biotodoma (2 espèces) et "Aequidens"

geayi. Outre la révision déjà ancienne de Gosse

(1975), Kullander (1986) a réhabilité le genre Satanoperca

en séparant ses espèces actuelles du genre Geophagus.

Il faut y ajouter quelques species qui pour l'instant ne sont pas encore

décrites pour la science mais connues des aquariophiles.

Où les trouver?

Quelques espèces sont maintenant bien implantées en aquariophilie

et les magasins spécialisés offrent couramment Geophagus

steindachneri, G. brasiliensis, G. surinamensis ou Satanoperca

jurupari. Pour les autres espèces il faut souvent se les pêcher

soit même ce qui n'est pas une mince affaire. La répartition

géographique de ce groupe s'étend du Panama (Geophagus

crassilabris) à l'Argentine au Sud (Gymnogeophagus australis),

de Colombie à l'Ouest (Geophagus steindachneri), à

l'extrême Est du Brésil (Geophagus brasiliensis).

Morphologie

Leur taille pourra atteindre une vingtaine de centimètres pour

les espèces les plus grandes (Acarichthys, S. jurupari,

G. brasiliensis) ou plus petite pour Biotodoma et "Aequidens"

geayi. Toutes les espèces n'ont pas le profil céphalique

aigu qui certainement avantage leur mode alimentaire particulier. Gymnogeophagus

balzanii possède un front très bombé, et Geophagus

brasiliensis ressemble plus à un "Cichlasoma"

qu'à un Geophagus. Le corps est en majorité couvert

d'un éclat métallique avec des motifs mélaniques.

Beaucoup d'espèces possèdent une tache noire et ronde au

milieu du corps.

Les mâles se distinguent par de forts prolongements filamenteux

à la nageoire dorsale et anale. Leur taille est souvent aussi plus

conséquente de quelques centimètres. Outre la division à

partir du nombre des épines supraneurales (Gosse, 1975), il est

possible de former des groupes à partir du nombre de branchiospines

sur la partie inférieure de la première branchie.

Nombre moyen de branchiospines (extrèmes):

Acarichthys 6-7

Biotodoma 7 (4-9)

Gymnogeophagus 9 (7-12)

Geophagus 14 (8-17)

Satanoperca 18 (15-22)

Parmi les Geophagus, G. brasiliensis se distingue par un

nombre réduit de ses branchiospines (8-12). Son régime alimentaire

étant macrophage, rejoignant en cela les Cichlasoma sensu

lato, c'est pourquoi certains auteurs placent "Geophagus"

entre parenthèses pour cette espèce.

D'autre part il subsiste une forte corrélation entre un nombre

élevé de branchiospines et un angle neuro-cranien aigu,

ce qui démontre une spécialisation trés élevée

dans le mode alimentaire, notamment pour les espèces du genre Satanoperca.

|

| En haut: Geophagus surinamensis, forme "française" de Guyane, espèce ovophile. En bas: Geophagus surinamensis forme amazonienne à comportement reproducteur larvophile. Photos : R. Allgayer |

|

Maintenance et agencement du bac

Ces Cichlidés néotropiques nécessitent un espace

assez vaste en rapport à leur taille adulte. La longueur frontale

devra être de 120 à 150 cm, pour une hauteur d'eau d'au moins

50 cm. Le fond du bac est couvert de sable de Loire pour les filtreurs

spécialisés du substrat, et de gravier plus grossier pour

les autres espèces. La réalisation d'un aquarium typiquement

géographique est parfaitement possible en utilisant des racines

de tourbière, et des plantes plus ou moins fragiles. La cohabitation

avec d'autres Cichlidés de taille similaire ou inférieure

mais aux moeurs différentes est souhaitable. Un exemple d'une cohabitation

et d'une maintenance réussie (photo) pourra se faire avec Satanoperca

jurupari (5 spécimens) 10 Astronotus cuivrés,

5 Aequidens tetramerus et 10 Corydoras dans un bac de 500

litres. Le nombre élevé (relatif) d'Oscars permet de maintenir

un climat "serein" dans le bac entre ces Cichlidés réputés

pour leurs moeurs bourrues. Le manque de possibilité de formation

de territoire inhibe toute velléité agressive réciproque.

Les Jurupari se maintiennent la pluspart du temps près du

substrat, les Oscars en pleine eau, et les Aequidens entre les plantes.

Ces derniers de taille inférieure (8-12 cm) arrivent à se

créer un territoire, mais qui n'a pas de signification à

l'intérieur de l'espèce. L'arrière du bac est couvert

d'un décor en polystyrène isolé de l'eau par une

résine type alimentaire teintée dans la masse en brun-sombre

et saupoudrée de poussière de quartz.

Une telle densité de population impose une filtration énergique.

Celle-ci est assurée par un bac de décantation à

trois compartiments où l'eau est collectée à la surface

pour le compartiment avant, près du fond à travers le décor

(tunnel) pour le compartiment arrière. L'eau traverse dans chacun

des deux compartiments une masse filtrante en polyester sur toute la hauteur

du bac de décantation. Après son passage sur les mousses,

elle est collectée dans le compartiment central pour être

expulsée dans le bac par une turbine (genre: Turbelle, Rotron ou

autres).

Dans l'un des compartiments d'entrée sera placé le diffuseur

d'eau et le chauffage. Cette méthode de filtration exclusivement

mécanique permet d'obtenir une eau limpide. Les Géophagus

(sensu lato) sont des Cichlidés qui soulèvent beaucoup de

particules à partir du substrat. Les changements d'eau ainsi que

les nettoyages des mousses seront fréquents. Un changement d'eau

massif (moitié du bac) et le rincage d'une des mousses par semaine

sont impératifs.

Bien qu'originaire d'Amérique du Sud, la maintenance de ces poissons

peut se faire dans l'eau de conduite, elle ne devra toutefois pas être

trop calcaire. Une eau au pH de 7,0 à 7,8 et d'une dureté

de 15 à 20 THf', à une température de 25-28 °C,

convient pour la maintenance en bac d'agrément. Si l'eau douce,

peu minéralisée, est disponible en grande quantité,

il est évident qu'elle aura la préférence pour la

maintenance de ces espèces.

L'alimentation est la partie de la maintenance la plus aisée chez

ces "Mangeurs de terre". Ce sont des détritivores, sauf

G. brasiliensis, qui consomment toutes les parties comestibles

rencontrées sur ou dans le substrat. Ils répugnent à

monter vers la surface de l'eau pour y chercher la nourriture. Par contre

les paillettes ou toutes autres nourritures flottant un moment à

la surface seront recherchées. Dans le cas d'une association avec

une espèce gloutonne comme les Oscars, il convient d'abord de satisfaire

ceux-ci, par exemple avec des moules entières ou des crevettes,

puis dans un second temps de distribuer ces mêmes nourritures mais

écrasées en particules plus petites, qui pour la plupart

sont ignorées par les Astronotus. Il est important de veiller

à cette concurrence alimentaire dont pourront souffrir les "Mangeurs

de terre" lors d'une cohabitation avec une espèce "vorace".

La cohabitation avec des petits characidés d'une taille inférieure

à 6-8 cm n'est pas souhaitable non plus. Bien que n'étant

pas piscivore, ces espèces pourraient de temps à autre s'offrir

un petit extra bien tentant.

|

| En haut: Gymnogeophagus

balzanii, a vraiment une gueule de buldozer. En bas: Satanoperca jurupari forme péruvienne à incubation larvophile. |

|

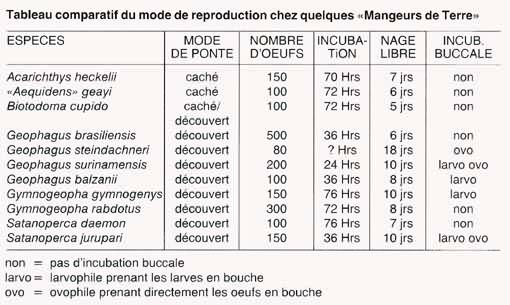

Reproduction

Ce groupe de poissons ayant un mode alimentaire similaire dans la plupart

des cas, possède diverses formes de reproduction. Ces espèces

possèdent en commun la nécessité de les maintenir

en eau douce et acide pour les amener à se reproduire.

Ces espèces sont monogames, à l'exception de G. steindachneri,

pour ce qui est des espèces observées. Toutes pondent soit

sur un substrat découvert, soit sur un substrat caché. Certaines

espèces sont connues de diverses régions géographiques.

Ainsi Geophagus surinamensis et Satanoperca jurupari sont

connues en Amazonie mais également des hauts plateaux guyanés.

Ces dernières formes étant des incubateurs ovophiles.

D'une façon générale il sera préférable

de maintenir ces espèces dans un bac de 200-300 litres pour la

reproduction. Les pondeurs sur substrat caché, devront trouver

des caches suffisamment vastes. noix de coco ou pot de fleur pour Biotodoma

et "Aequidens" geayi, des tubes en PVC de 100 mm de diamètre

pour Acarichthys heckelii. Les pondeurs sur substrat découvert

qui regroupent également les incubateurs buccaux larvophiles ou

ovophiles - la ponte au sens strict se fait toujours au contact d'un substrat

- devront retrouver quelques pierres plates mais également du sable

fin pas trop clair. Pas seulement parce qu'ils filtrent ce substrat pour

la recherche de nourriture, mais du fait que quelques espèces recouvrent

leurs oeufs de sable pendant un certain temps (24-48 hrs), notamment Satanoperca

daemon, ou Gymnogeophagus gynmogenys. Il ne faut surtout pas

s'affoler dans ce cas si les oeufs ont disparu et que la femelle ou alternativement

le couple ventille un tas de sable. Les oeufs sont bien dessous, ce n'est

qu'une forme de camouflage. D'autres espèces creusent également

des cuvettes dans le sable où sont transférées les

larves pour y résorber leur sac vittelin jusqu'à la nage

libre. C'est le cas des espèces plus "primitives" comme

"Geophagus" brasiliensis ou Gymnogeophagus rhabdotus.

Les incubateurs buccaux larvophiles et ovophiles gardent les larves et

les oeufs, puis les alevins en bouche pendant une durée assez variable.

De 10 à 18 jours, le temps le plus long est celui de Geophagus

steindachneri qui se trouve être un ovophile strict. Les alevins

sont encore protégés pendant 2 à 3

semaines. Lors de la formation du couple, mais également par la

suite, il importe là également de faire cohabiter quelques

poissons ne présentant aucun danger mais qui atteignent une certaine

taille, et suffisamment véloces pour échapper à une

attaque éventuelle des "mangeurs de terre". Les espèces

qui se prêtent comme stimulateurs de garde sont les Characidés

de taille moyenne, comme Hemigrammus caudovittatus ou Hemigrammus

nana.

Les alevins, à partir de leur apparition, devront être nourris

de nauplii d'Artemia. Cependant les femelles, pour les espèces

incubantes, filtrent le substrat et il n'est pas exclu que déjà

les alevins dans la bouche des parents trouvent des particules comestibles.

Les espèces larvophiles sont certainement les plus difficiles à

reproduire. Les larves sont souvent recrachées ou avalées,

par les mouvements intempestifs autour ou dans l'aquarium. Les pondeurs

sur substrat caché, ainsi que ceux sur substrat découvert,

surtout "Geophagus" brasiliensis, ne posent pas trop

de problèmes. Une bonne alimentation, mais surtout des changements

fréquents d'eau neuve, sont les seuls "secrets" de la

réussite et la reproduction de ces "terrassiers" attachants.

|

| Acarichthys heckelii, un cichlidé somptueux, convoité par beaucoup de cichlidophiles. |

|

Bibliographie

Allgayer. R.; (1982) Un Cichlidé "français" "Aequidens"

geayi Aquarama 65: 14-17 et 66: 22-24.

Allgayer. R.; (1982) Geophagus brasiliensis; Geophagus oui

ou non? Rev. Franc. Cichlid 23: 22-25.

Allgayer. R.; (1983) Son éminence ... Geophagus steindachneri

Aquarama 74: 11-13. Allgayer. M-L & R. Allgayer; (1980) L'incubation

buccale, protection optimum des oeufs, larves et alevins. Aquarama 55:

20-21; 70-72 et Aquarama 56: 20-23; 39; 75.

Gosse. J-P.; (1975) Révision du genre Geophagus. Mém.

Acad. R. Sci. Outremer. Cl. Sci. nat. Méd. (N.S) 19 (3): 1-172.

Kullander. S. O.; Cichlides Fishes of the Amazon River Drainage of Peru.

1986 Swedish Museum, Stockholm: 1-431.

Staeck. W. & H. Lincke; Amerikanische Cichliden II Große Buntbarsche

1985 Tetra Verlag, Melle: 1-164.

Stawikowski. R. & U. Werner; Die Buntbarsche der Neuen Welt Südamerika

1988 Ed. Kernen; Essen: 1-288.